US-amerikanische Krimi- und Actionserien der 1980er haben in eben jenem Jahrzehnt, in dem sie jeweils mit ein paar Jahren Latenz im deutschen öffentlich-rechtlichen wie im Privatfernsehen ankamen, mindestens eine Generation geprägt. Sie galten nicht nur als schwer unterhaltsam, sondern auch als heißer Scheiß, der Coolness transportierte und ein bestimmtes Lebensgefühl vermittelte. Ganz weg waren sie aus dem deutschen Fernsehen nie und spätestens im Zuge der nostalgisch gefärbten Rückbesinnung auf die 1980er als Kultdekade betrachtete sie manch mittlerweile erwachsene(r) Zuschauer(in) in den besten Jahren retrospektiv mit ausgeprägtem Gespür dafür, wie sie den Zeitgeist und die Populärkultur mitprägten. Irgendwo zwischen den Polen einfacher wohliger Erinnerung und zeitgeschichtlicher Medienanalyse ist das von den Journalisten Niklas Hofmann und Klaus Raab geschriebene und von Maike Hettinger illustrierte, im Jahre 2013 im Suhrkamp-Verlag erschienene, ca. 210-seitige Taschenbuch anzusiedeln. Es widmet sich den hierzulande ursprünglich im Vorabend- und Abendprogramm gelaufenen zwölf Serien Agentin mit Herz, Airwolf, Das A-Team, Ein Colt für alle Fälle, Hart aber herzlich, Knight Rider, MacGyver, Magnum, Miami Vice, Remington Steele, Simon & Simon und Trio mit vier Fäusten.

US-amerikanische Krimi- und Actionserien der 1980er haben in eben jenem Jahrzehnt, in dem sie jeweils mit ein paar Jahren Latenz im deutschen öffentlich-rechtlichen wie im Privatfernsehen ankamen, mindestens eine Generation geprägt. Sie galten nicht nur als schwer unterhaltsam, sondern auch als heißer Scheiß, der Coolness transportierte und ein bestimmtes Lebensgefühl vermittelte. Ganz weg waren sie aus dem deutschen Fernsehen nie und spätestens im Zuge der nostalgisch gefärbten Rückbesinnung auf die 1980er als Kultdekade betrachtete sie manch mittlerweile erwachsene(r) Zuschauer(in) in den besten Jahren retrospektiv mit ausgeprägtem Gespür dafür, wie sie den Zeitgeist und die Populärkultur mitprägten. Irgendwo zwischen den Polen einfacher wohliger Erinnerung und zeitgeschichtlicher Medienanalyse ist das von den Journalisten Niklas Hofmann und Klaus Raab geschriebene und von Maike Hettinger illustrierte, im Jahre 2013 im Suhrkamp-Verlag erschienene, ca. 210-seitige Taschenbuch anzusiedeln. Es widmet sich den hierzulande ursprünglich im Vorabend- und Abendprogramm gelaufenen zwölf Serien Agentin mit Herz, Airwolf, Das A-Team, Ein Colt für alle Fälle, Hart aber herzlich, Knight Rider, MacGyver, Magnum, Miami Vice, Remington Steele, Simon & Simon und Trio mit vier Fäusten.

Obwohl ich in den 1980ern ein Knirps war, sind mir einige dieser Serien zumindest geläufig. Bei „Agentin mit Herz“ verstand ich überhaupt nicht, worum’s geht, doch die weibliche Hauptrolle war mir ungemein sympathisch. Bis heute liebäugle ich hin und wieder mit einem Erwerb der Komplettbox, um die Erinnerungen aufzufrischen (und zu prüfen, ob ich mittlerweile etwas mehr als damals verstehe…). „Das A-Team“ habe ich eine Weile gern geguckt, das dürfte aber schon in den 1990ern gewesen sein. „Ein Colt für alle Fälle“ genoss tatsächlich auch bei mir Kultstatus, „Knight Rider“ fand ich top (schien mir später aber schlecht gealtert), „MacGyver“ kannte ich lediglich von Erzählungen meiner Mitschüler. „Magnum“ sowie „Airwolf“ fand ich doof und „Miami Vice“ lief zu spät abends, aber das „Trio mit vier Fäusten“ rangierte zusammen mit Colt Seavers auf einem vorderen Kultplatz. Auch hier ist der Reiz der Anschaffung nach wie vor groß…

Aber zurück zu diesem Büchlein: Der Einstieg ist famos. Alle zwölf Serien werden kurz, aber auf den Punkt gebracht vorgestellt, sodass man auch ohne je eine Episode gesehen zu haben einen guten, anschaulichen Eindruck bekommt. Neben einigen handfesten Daten begeistern insbesondere zwei Abschnitte: „Die idealtypische Episode, die es so nicht gab“, wofür sich jeweils eine komplette Handlung ausgedacht wurde, die das jeweilige Serienkonzepte und die damit einhergehenden Stereotype humorig persifliert und dadurch veranschaulicht, sowie „Worum es eigentlich geht“, weil dort in ein, zwei Sätzen eben das abstrahiert auf den Punkt gebracht wird. Anschließend geht’s mit reichlich Trivia und unnützem Wissen quer durch die Serien und Themengebiete, wobei es naturgemäß sehr nerdig – dabei jedoch stets mit einem Augenzwinkern – zugeht. Das fällt mal interessanter (Frei erfundene Fakten, Vorspänne, Cameos, Castings, fast alles zu „Miami Vice“, Simpsons-Gastauftritte, Kulturvergleich mit BRD-Serien, Auftritte von DDR-Agenten, Das Vietnam-Trauma, Fehler, Quoten, Kinoreferenzen bei „Remington Steele“) und mal belangloser (Quiz: Welcher Bart gehört zu wem?, Nummernschilder, Zigarren, Kfz-Quartett) aus. Insbesondere die Hintergrundinformationen zum damaligen Streik der Drehbuchautorinnen und -autoren sind aufschlussreich. Die einzelnen Kapitel werden meist auf nur wenigen Seiten abgehandelt, sodass das Buch gut in kleinen Häppchen rezipiert werden kann. Etwas einfach machte man es sich jedoch, wann immer man es bei bloßen Aufzählungen beließ. Weiter aufgelockert wird das bunte Sammelsurium von Hettingers sehenswerten Zeichnungen sowie „Werbepausen“, in denen prägende Werbespots des ‘80er-TVs rezitiert werden. Einige nicht serienspezifische, sondern sehr allgemeine Informationen zu den 1980ern hinterlassen allerdings eher den Eindruck von Streckmitteln.

Wichtig zu wissen ist, dass es sich um keine Fachliteratur handelt, die tatsächliche Filmanalysen oder wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzungen mit dem damaligen Zeitgeist vornehmen würde. Das ist ein bisschen schade, denn ein wenig stärker hätte „Ein Kult für alle Fälle“ gern in diese Richtung tendieren dürfen. Dennoch überzeugt der originelle Ansatz, der neben einigem Quatsch viele Informationen zutage fördert, die in verschüttgegangenen Erinnerungen zu schwelgen, bei der Entscheidungsfindung, ob die eine oder andere Serie noch einmal geschaut werden sollte, oder bei der nachträglichen Einordnung damals Gesehenen mit dem Wissen von heute helfen. Schade ist indes das Fehlen eines Inhaltsverzeichnissen (dafür existiert ein Register) und sollte es zu einer zweiten Auflage kommen, gelte es, den einen oder anderen Fehler (deutsche „Miami Vice“-Erstausstrahlung, „Simon & Simon“-Bild bei „Trio mit vier Fäusten“) auszubessern. „Agentin…“ und „Trio…“ hin oder her: Nach dieser kurzweiligen Lektüre bin ich mir a) sicher, dann wohl doch mal „Miami Vice“ gucken zu müssen, weiß b), weshalb innerhalb dieses Kanons „MacGyver“ das exakte Gegenteil von „Airwolf“ ist und bin c) um Informationen reicher, auf die ich eigentlich auch gut hätte verzichten können: so z.B., dass Dwight „Murdock“ Schultz heutzutage als rechtspopulistischer Internet-Kolumnist auf Hetzseiten in Erscheinung tritt. Schnapp ihn dir, B.A. – meinen Segen hast du!

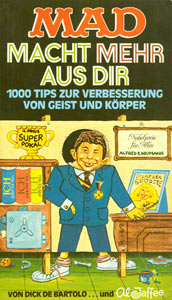

Ursprünglich aus dem Jahre 1979 stammt die von Dick de Bartolo geschriebene und von Al Jaffee gezeichnete, rund 160 Seiten unkolorierte Seiten lange Verballhornung von Selbstoptimierungsratgebern, deren deutsche Fassung 1983 erschien und angesichts des seit einigen Jahren grassierenden Selbstoptimierungstrends ihrer Zeit voraus war.

Ursprünglich aus dem Jahre 1979 stammt die von Dick de Bartolo geschriebene und von Al Jaffee gezeichnete, rund 160 Seiten unkolorierte Seiten lange Verballhornung von Selbstoptimierungsratgebern, deren deutsche Fassung 1983 erschien und angesichts des seit einigen Jahren grassierenden Selbstoptimierungstrends ihrer Zeit voraus war. Sex sells – das wusste man Mitte der 1980er auch in der Redaktion der Hamburger Filmzeitschrift Cinema. Deren Sonderhefte/-bände Nummer 6 bis 9 trugen die Titel

Sex sells – das wusste man Mitte der 1980er auch in der Redaktion der Hamburger Filmzeitschrift Cinema. Deren Sonderhefte/-bände Nummer 6 bis 9 trugen die Titel  Nachdem sich der Braunschweiger Dr. phil. Frank Schäfer in

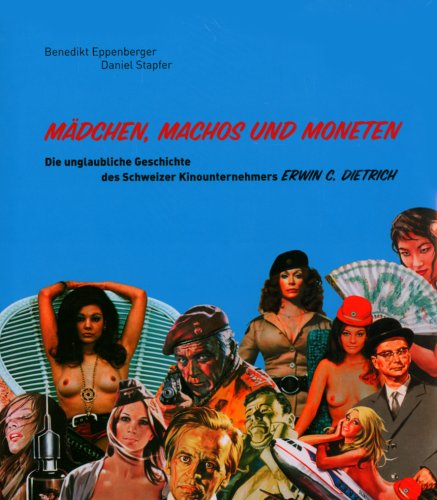

Nachdem sich der Braunschweiger Dr. phil. Frank Schäfer in  Wer sich fürs europäische Genre-Kino interessiert und/oder auf Exploitation-Filme steht, dürfte vermutlich früher oder später auf den Namen Erwin C. Dietrich stoßen. Alle anderen hingegen eher nicht, und das ist schade, denn Dietrichs sich auf über 100 Filmproduktionen erstreckendes Schaffen dürfte eigentlich für jeden aufschlussreich sein, der sich für Kinohistorie interessiert. Abhilfe schafft da dieses edel aufgemachte, großformatige, gebundene, vollfarbige und mit Schutzumschlag versehene Buch aus dem Verlag Scharfe Stiefel, das dort im Jahre 2006 erschien und sich auf rund 200 Seiten aus hochwertigem Glanzpapier reichbebildert Dietrichs Lebenswerk als Filmemacher (Urania-Film, Elite/Ascot), Filmverleiher (Avis, Ascot-Elite) sowie Erotikfilm- und Multiplex-Pionier widmet. Laut den Autoren basiert es auf ausführlichen Interviews mit Dietrich persönlich, was die unheimliche Detailfülle erklärt.

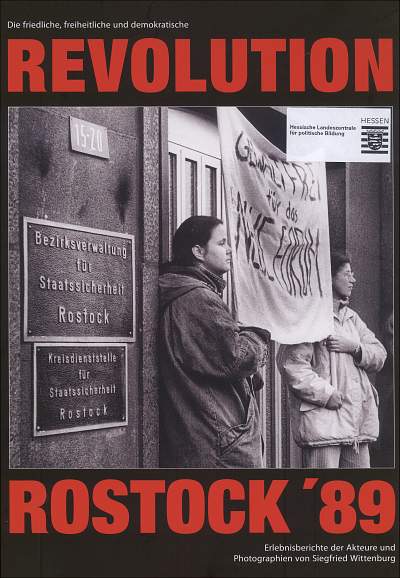

Wer sich fürs europäische Genre-Kino interessiert und/oder auf Exploitation-Filme steht, dürfte vermutlich früher oder später auf den Namen Erwin C. Dietrich stoßen. Alle anderen hingegen eher nicht, und das ist schade, denn Dietrichs sich auf über 100 Filmproduktionen erstreckendes Schaffen dürfte eigentlich für jeden aufschlussreich sein, der sich für Kinohistorie interessiert. Abhilfe schafft da dieses edel aufgemachte, großformatige, gebundene, vollfarbige und mit Schutzumschlag versehene Buch aus dem Verlag Scharfe Stiefel, das dort im Jahre 2006 erschien und sich auf rund 200 Seiten aus hochwertigem Glanzpapier reichbebildert Dietrichs Lebenswerk als Filmemacher (Urania-Film, Elite/Ascot), Filmverleiher (Avis, Ascot-Elite) sowie Erotikfilm- und Multiplex-Pionier widmet. Laut den Autoren basiert es auf ausführlichen Interviews mit Dietrich persönlich, was die unheimliche Detailfülle erklärt. Die friedliche Revolution in der DDR und die Wende waren bemerkenswert, was daraus schließlich wurde hingegen eine Farce – so weit, so bekannt. Der Rostocker Fotograf Siegfried Wittenburg war seinerzeit mittendrin und hat so viel wie möglich mit seiner Kamera festgehalten. Somit kann er auf ein beträchtliches Fotoarchiv aus der Zeit des Umbruchs in der Stadt an der Ostseeküste zurückgreifen, das er u.a. für dieses Buch öffnete. Wittenburg brachte es im Selbstverlag im Jahre 2009 heraus, und es macht äußerlich einiges her: Die rund 80 Seiten bestehen aus festem Kartonpapier und stecken im festen Einband zwischen zwei stabilen Deckeln. Großflächige Schwarzweißfotos werden von Erlebnisberichten 14 verschiedener damals Beteiligter ergänzt, das Layout ist luftig und zum Lesen einladend. Große wie kleine Bilder sind jeweils mit Orts- und Jahresangaben versehen, der Großteil stammt – logisch – aus dem Jahre 1989.

Die friedliche Revolution in der DDR und die Wende waren bemerkenswert, was daraus schließlich wurde hingegen eine Farce – so weit, so bekannt. Der Rostocker Fotograf Siegfried Wittenburg war seinerzeit mittendrin und hat so viel wie möglich mit seiner Kamera festgehalten. Somit kann er auf ein beträchtliches Fotoarchiv aus der Zeit des Umbruchs in der Stadt an der Ostseeküste zurückgreifen, das er u.a. für dieses Buch öffnete. Wittenburg brachte es im Selbstverlag im Jahre 2009 heraus, und es macht äußerlich einiges her: Die rund 80 Seiten bestehen aus festem Kartonpapier und stecken im festen Einband zwischen zwei stabilen Deckeln. Großflächige Schwarzweißfotos werden von Erlebnisberichten 14 verschiedener damals Beteiligter ergänzt, das Layout ist luftig und zum Lesen einladend. Große wie kleine Bilder sind jeweils mit Orts- und Jahresangaben versehen, der Großteil stammt – logisch – aus dem Jahre 1989. „Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“, kurz: BStU, seit 2011 in Person: Roland Jahn, ist Herausgeber zahlreicher Publikationen, die sich mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der untergegangenen DDR auseinandersetzen. Einige werden gegen Entgelt vertrieben und sind im normalen Buchhandel verfügbar, andere sind gratis erhältlich, so auch dieser 116-seitige Band im Großformat und im Softcover auf hochwertigem Glanzpapier aus dem Jahre 2017, der sich dem Umgang des MfS mit westdeutschen RAF-Terroristinnen und -terroristen widmet. Hierfür wurden die Scans zahlreicher MfS-Akteneinträge abgedruckt, die seitens des BStU komplett unkommentiert bleiben. Dafür führt jedoch ein dreiseitiges Vorwort ins Thema ein und versucht sich an einer Auslegung der aus den Unterlagen gewonnenen Erkenntnisse. Die Dokumente wurden in fünf chronologisch aufeinander aufbauende Kapitel („Anfänge“, „Beobachtung und Aufklärung“, „Projekt Übersiedlung“, „Unterstützung“ sowie „Verschleierung und Distanzierung“) aufgeteilt, denen jeweils ein kurzer Text mit geschichtlichen und politischen Hintergründen vorangestellt wurde. Im Anhang finden sich ein Abkürzungsverzeichnis und BStU-Kontaktdaten.

„Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“, kurz: BStU, seit 2011 in Person: Roland Jahn, ist Herausgeber zahlreicher Publikationen, die sich mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der untergegangenen DDR auseinandersetzen. Einige werden gegen Entgelt vertrieben und sind im normalen Buchhandel verfügbar, andere sind gratis erhältlich, so auch dieser 116-seitige Band im Großformat und im Softcover auf hochwertigem Glanzpapier aus dem Jahre 2017, der sich dem Umgang des MfS mit westdeutschen RAF-Terroristinnen und -terroristen widmet. Hierfür wurden die Scans zahlreicher MfS-Akteneinträge abgedruckt, die seitens des BStU komplett unkommentiert bleiben. Dafür führt jedoch ein dreiseitiges Vorwort ins Thema ein und versucht sich an einer Auslegung der aus den Unterlagen gewonnenen Erkenntnisse. Die Dokumente wurden in fünf chronologisch aufeinander aufbauende Kapitel („Anfänge“, „Beobachtung und Aufklärung“, „Projekt Übersiedlung“, „Unterstützung“ sowie „Verschleierung und Distanzierung“) aufgeteilt, denen jeweils ein kurzer Text mit geschichtlichen und politischen Hintergründen vorangestellt wurde. Im Anhang finden sich ein Abkürzungsverzeichnis und BStU-Kontaktdaten. Die Erlebnisse des pubertierenden schwedischen Jungen Berg Ljung gehen in die nächste Runde: Nach „Berts heimlichen Katastrophen“ sind es nun gar „Megakatastrophen“, die die schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson im siebten Band der fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe beschreiben, die Berts Tagebucheinträge vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr enthalten. Die humorige Coming-of-Age-Reihe ist von 1987 bis 1999 im schwedischen Original und von 1990 bis 2005 ins Deutsche übersetzt bei der Hamburger Verlagsgruppe Friedrich Oetinger erschienen. Olsson und Jacobsson versetzen sich in die Gefühlswelt ihres Protagonisten und versuchen diese so wiederzugeben, wie a) er sie in einem Tagebuch niedergeschrieben hätte und b) sie ein jugendliches Publikum mit ähnlichen Voraussetzungen erreichen, das sich mit der Figur identifizieren kann. „Berts Megakatastrophen“ ist in Schweden 1994 und in der deutschen Übersetzung 1997 veröffentlicht worden.

Die Erlebnisse des pubertierenden schwedischen Jungen Berg Ljung gehen in die nächste Runde: Nach „Berts heimlichen Katastrophen“ sind es nun gar „Megakatastrophen“, die die schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson im siebten Band der fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe beschreiben, die Berts Tagebucheinträge vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr enthalten. Die humorige Coming-of-Age-Reihe ist von 1987 bis 1999 im schwedischen Original und von 1990 bis 2005 ins Deutsche übersetzt bei der Hamburger Verlagsgruppe Friedrich Oetinger erschienen. Olsson und Jacobsson versetzen sich in die Gefühlswelt ihres Protagonisten und versuchen diese so wiederzugeben, wie a) er sie in einem Tagebuch niedergeschrieben hätte und b) sie ein jugendliches Publikum mit ähnlichen Voraussetzungen erreichen, das sich mit der Figur identifizieren kann. „Berts Megakatastrophen“ ist in Schweden 1994 und in der deutschen Übersetzung 1997 veröffentlicht worden.

Karl Marx‘ „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie.“ erschien im Jahre 1867 und besitzt noch immer Gültigkeit, wird jedoch kaum noch von jemandem gelesen. Um Marx‘ Ergebnisse seiner Forschungen in Bezug auf Wirtschaft und Politik allgemeinverständlich zu abstrahieren, erschien 1974 mit „Geschichten vom Doppelcharakter. Der erste Band des ‚Kapital‘, gezeichnet & kommentiert von K. Plöckinger & G. Wolfram“ im Hamburger VSA-Verlag eine erste Comic-Adaption. Diese nahm der finnischstämmige, in Goch aufgewachsene Zeichner und Autor Jari Banas als Grundlage für seine 1980 ebendort veröffentlichte Comic-Version, die mehrere Neuauflagen erfuhr und 2018 anlässlich Marx‘ 200. Geburtstags als aktualisierte und vollkolorierte Fassung in einer rund 170-seitigen Softcover-Ausgabe erschien.

Karl Marx‘ „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie.“ erschien im Jahre 1867 und besitzt noch immer Gültigkeit, wird jedoch kaum noch von jemandem gelesen. Um Marx‘ Ergebnisse seiner Forschungen in Bezug auf Wirtschaft und Politik allgemeinverständlich zu abstrahieren, erschien 1974 mit „Geschichten vom Doppelcharakter. Der erste Band des ‚Kapital‘, gezeichnet & kommentiert von K. Plöckinger & G. Wolfram“ im Hamburger VSA-Verlag eine erste Comic-Adaption. Diese nahm der finnischstämmige, in Goch aufgewachsene Zeichner und Autor Jari Banas als Grundlage für seine 1980 ebendort veröffentlichte Comic-Version, die mehrere Neuauflagen erfuhr und 2018 anlässlich Marx‘ 200. Geburtstags als aktualisierte und vollkolorierte Fassung in einer rund 170-seitigen Softcover-Ausgabe erschien.