Die F.A.Z. – liest man nicht, aber kennt man: Politisch reaktionäres Käseblatt mit jedoch einem ambitionierten Feuilleton, dessen Redakteure Patrick Bahners und Andreas Platthaus erklärte Freunde der neunten Kunst und sogar Donaldisten sind, sodass Comics, einst Alptraum des deutschen Spießers, dort einen guten Leumund genießen. Dies ging so weit, dass der F.A.Z.-Verlag in den Jahren 2005 und 2006 eine 20-bändige Reihe ausgewählter Comic-Klassiker kompilierte und mit anspruchsvollen Vorworten versehen als preisgünstige Taschenbücher veröffentlichte. Bei für mich interessanten Titeln – und das waren gar nicht so wenige – griff auch ich seinerzeit zu, verfasste aber leider noch keine Besprechungen für Blog oder Forum.

Die F.A.Z. – liest man nicht, aber kennt man: Politisch reaktionäres Käseblatt mit jedoch einem ambitionierten Feuilleton, dessen Redakteure Patrick Bahners und Andreas Platthaus erklärte Freunde der neunten Kunst und sogar Donaldisten sind, sodass Comics, einst Alptraum des deutschen Spießers, dort einen guten Leumund genießen. Dies ging so weit, dass der F.A.Z.-Verlag in den Jahren 2005 und 2006 eine 20-bändige Reihe ausgewählter Comic-Klassiker kompilierte und mit anspruchsvollen Vorworten versehen als preisgünstige Taschenbücher veröffentlichte. Bei für mich interessanten Titeln – und das waren gar nicht so wenige – griff auch ich seinerzeit zu, verfasste aber leider noch keine Besprechungen für Blog oder Forum.

Mit Band 6 hatte man sich einen schlanken Fuß gemacht, denn für diesen griff man auf rund 260 mal unkolorierten, mal farbigen Seiten elf Themenkomplexe mit Geschichten aus den Jahren 2002 bis 2004 lang auf das Eigengewächs „Strizz“ zurück, das Volker Reiche exklusiv für die F.A.Z. zeichnete. Andreas Platthaus‘ vorangestelltes Vorwort umfasst zehn Seiten und vermittelt den Eindruck, er sei selbst der größte Fan seines Angestellten. Auf diesen „Strizz“-Band glaubte ich seinerzeit verzichten zu können, doch die Ausgabe 93 des Comicfachmagazins „Comixene“, die ich, soweit ich mich erinnere, aus einem ganz anderen Grunde erworben hatte, widmete sich in ihrer Titelgeschichte ganz dem Œuvre Volker Reiches – und machte mich neugierig, sodass ich mir antiquarisch auch diesen Band zulegte.

Reiche, eigentlich ein alter ‘68er, hatte einst den traditionellen „Mecki“-Comic in der Fernsehzeitung „Hörzu“ übernommen und lange gezeichnet, bis ein neuer Chefredakteur ihn herauswarf (typischer Springer-Arschloch-Move) und er Schwierigkeiten hatte, sich finanziell über Wasser zu halten. Also bewarb er sich mit einem Konzept für im Alleingang gezeichnete und getextete, inhaltlich tagesaktuelle (!) Comics bei der F.A.Z., wo man ihn mit Kusshand anstellte. „Strizz“, die Comicreihe um den titelgebenden lebenslustigen, aber naiven Büroangestellten aus Frankfurt am Main war geboren und erschien von 2002 bis 2010 täglich in der F.A.Z. (und seit 2015 einmal wöchentlich). Kurioserweise wurde Reiche zeitlich für „Mecki“ zurückgeholt und machte seinerzeit kurzerhand beides.

Trotz vorgegebener politischer Ausrichtung der F.A.Z. beteuert Reiche, völlig freie Hand zu haben. Tatsächlich beginnt diese Zusammenstellung arbeiternehmerfreundlich, wird jedoch rasch arbeitgeberfreundlich, dabei leider trotzdem witzig. Dies scheint in der Natur des Kapitels „Strizz und sein Chef“ zu liegen, denn Strizz versteht es, seinem Vorgesetzten Leo auf die Nerven zu fallen. Die zwischenmenschliche Komponente mit seiner Freundin Irmi wiederum ist vorbehaltlos klasse; wie so oft handelt es sich bei ihr um die wesentlich bessere Hälfte der Beziehung. Das Kind Rafael ist Strizz‘ Neffe und bereits ein großer Philosoph, zudem ein neunmalkluger, sehr belesener und doch kindlicher Junge, der an Politik und Zeitgeschehen interessiert und um keine Ausrede verlegen ist, wenn es gilt, sich vor „niederer Arbeit“ zu drücken. Die enthaltene Fortsetzungsgeschichte klärt, wer eigentlich Rafaels Eltern sind.

Irmis schlicht Omi genannte Mutter hingegen ist konservativ und wirkt in ihrer hier enthaltenen Einführung wie eine Erbschleicherin, evtl. gar Mörderin mehrerer vermögender Ehemänner – inwieweit dieser Effekt von Reiche beabsichtigt war, sei einmal dahingestellt. Besondere und ganz individuelle Rollen nehmen jedoch die Vertreter der Haustierwelt ein: Tassilo ist eine tiefenentspannte Bulldogge mit Nietenhalsband, die damit wesentlich gefährlicher aussieht, als sie ist. Der Kater Herr Paul gehört Strizz‘ Chef Leo, trägt den gleichen Bart wie dieser und ist ein ausgemachter Fiesling und Kapitalist, sogar reaktionärer Hurra-Patriot – weil es unter den Menschen niemand sein durfte? Der Sinnspruch „Wie der Herr, so’s G’scherr“ liegt hier nahe – ein genialer Schachzug Reiches! Vielleicht lässt sich Gesellschaftspolitisches und Weltanschauliches im Funny-Comic einfach besser durch Tiere verkörpern und diskutieren.

Sonderlich provokant wird Reiche in seinen „Strizz“-Comics jedoch nicht, manches spielt sich innerhalb des zeitgemäßen und sympathischen Humors eher subtil ab. Die aufs politische Tagesgeschehen bezugnehmenden Comics sind jedoch in dieser Zusammenstellung auch eher rar gesät, verständlicherweise lag der Fokus auf zeitloseren Geschichten. Panel-Anordnung und Zeichenstrich sind Zeitungscomic-typisch übersichtlich und klar – und das Blättern in gewissermaßen urdeutschen Zeitungscomics, die den ganz normalen bürgerlichen Alltag humorig aufarbeiten und dabei inhaltlich immer mal wieder (beinahe – was sind schon 20 Jahre Abstand?) aktuelle Themen aufgreifen, hat sich derart anheimelnd angefühlt, dass ich mich an jene Zeiten erinnerte, in denen ich Comicseiten und -streifen aus den Zeitungen der Erwachsenen ausschnitt und mich an den bunten Bildchen und lustigen Geschichten innerhalb der ach so seriösen Bleiwüsten erfreute.

Ich glaube, „Strizz“ ist in Ordnung.

Die F.A.Z. – liest man nicht, aber kennt man: Politisch reaktionäres Käseblatt mit jedoch einem ambitionierten Feuilleton, dessen Redakteure Patrick Bahners und Andreas Platthaus erklärte Freunde der neunten Kunst und sogar Donaldisten sind, sodass Comics, einst Alptraum des deutschen Spießers, dort einen guten Leumund genießen. Dies ging so weit, dass der F.A.Z.-Verlag in den Jahren 2005 und 2006 eine 20-bändige Reihe ausgewählter Comic-Klassiker kompilierte und mit anspruchsvollen Vorworten versehen als preisgünstige Taschenbücher veröffentlichte. Bei für mich interessanten Titeln – und das waren gar nicht so wenige – griff auch ich seinerzeit zu, verfasste aber leider noch keine Besprechungen für Blog oder Forum.

Die F.A.Z. – liest man nicht, aber kennt man: Politisch reaktionäres Käseblatt mit jedoch einem ambitionierten Feuilleton, dessen Redakteure Patrick Bahners und Andreas Platthaus erklärte Freunde der neunten Kunst und sogar Donaldisten sind, sodass Comics, einst Alptraum des deutschen Spießers, dort einen guten Leumund genießen. Dies ging so weit, dass der F.A.Z.-Verlag in den Jahren 2005 und 2006 eine 20-bändige Reihe ausgewählter Comic-Klassiker kompilierte und mit anspruchsvollen Vorworten versehen als preisgünstige Taschenbücher veröffentlichte. Bei für mich interessanten Titeln – und das waren gar nicht so wenige – griff auch ich seinerzeit zu, verfasste aber leider noch keine Besprechungen für Blog oder Forum. Wie bereits erwähnt, war ich nach Flohmarktfund und Lektüre von Funny-Comiczeichner Wolfgang Sperzels zweitem Album

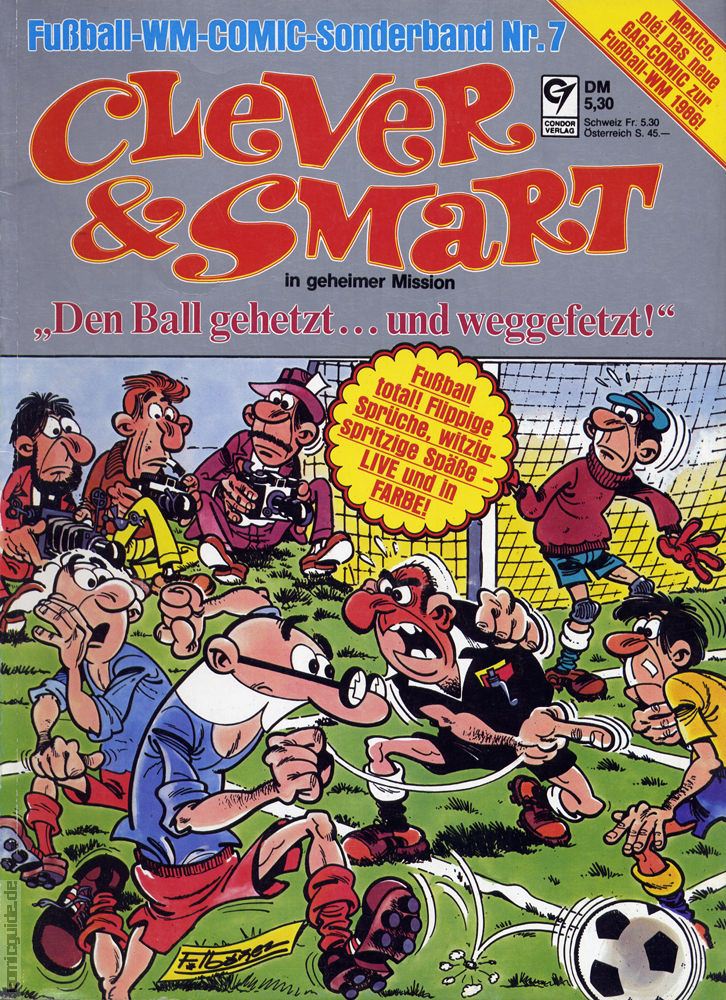

Wie bereits erwähnt, war ich nach Flohmarktfund und Lektüre von Funny-Comiczeichner Wolfgang Sperzels zweitem Album  Die anarchischen, agentenparodistischen Slapstick-Funnys des Spaniers Francisco Ibáñez um die TIA-Agenten Fred Clever und Jeff Smart existieren seit 1958 und erschienen hierzulande ab 1972 im Condor-Verlag als Softcover-Alben und Taschenbücher, unter anderen Namen aber sporadisch auch bei anderen Verlagen. 2018 übernahm der Carlsen-Verlag die Reihe, 2023 verstarb Ibáñez leider. Als Kind habe ich sie geliebt, im Gegensatz zu anderen Comics habe ich sie aber als Erwachsener nicht „wiederentdeckt“. Als ich sah, dass ein Sonderband zu einer meiner Lieblings-Fußballweltmeisterschaften, der WM 1986 in Mexico, existiert, musste der aber her. Das Album bringt es auf 50 computergeletterte, vollfarbige Seiten mit dynamischer Panelanordnung (also alles wie gehabt).

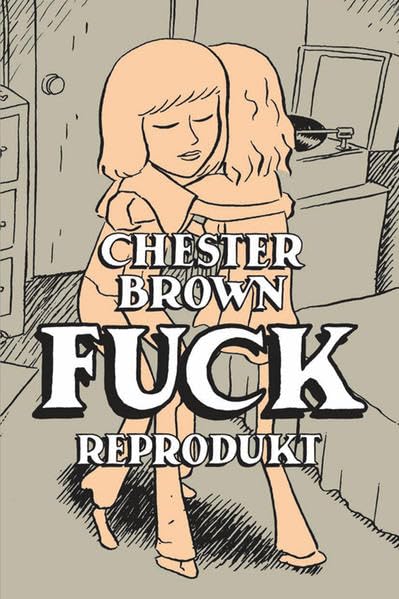

Die anarchischen, agentenparodistischen Slapstick-Funnys des Spaniers Francisco Ibáñez um die TIA-Agenten Fred Clever und Jeff Smart existieren seit 1958 und erschienen hierzulande ab 1972 im Condor-Verlag als Softcover-Alben und Taschenbücher, unter anderen Namen aber sporadisch auch bei anderen Verlagen. 2018 übernahm der Carlsen-Verlag die Reihe, 2023 verstarb Ibáñez leider. Als Kind habe ich sie geliebt, im Gegensatz zu anderen Comics habe ich sie aber als Erwachsener nicht „wiederentdeckt“. Als ich sah, dass ein Sonderband zu einer meiner Lieblings-Fußballweltmeisterschaften, der WM 1986 in Mexico, existiert, musste der aber her. Das Album bringt es auf 50 computergeletterte, vollfarbige Seiten mit dynamischer Panelanordnung (also alles wie gehabt). Die Graphic Novel „Fuck“ (im Original „I Never Liked You”) des kanadischen Comiczeichners Chester Brown erschien ursprünglich von 1991 bis 1993 als Fortsetzungsgeschichte in seiner Heftreihe „Yummy Fur“. Mir liegt die deutschsprachige Ausgabe aus dem Reprodukt-Verlag vor, die dort im Jahre 2008 als rund 200-seitiges, unkoloriertes Taschenbuch erschien.

Die Graphic Novel „Fuck“ (im Original „I Never Liked You”) des kanadischen Comiczeichners Chester Brown erschien ursprünglich von 1991 bis 1993 als Fortsetzungsgeschichte in seiner Heftreihe „Yummy Fur“. Mir liegt die deutschsprachige Ausgabe aus dem Reprodukt-Verlag vor, die dort im Jahre 2008 als rund 200-seitiges, unkoloriertes Taschenbuch erschien. Im Jahre 1974 veröffentlichte der Melzer-Verlag innerhalb seiner „Brumm Comix“-Reihe die erste und bis dato anscheinend einzige deutsche Übersetzung der „Pogo“-Comicstrips Walt Kellys, die der US-Amerikaner von den 1940ern bis in die 1970er hinein vorrangig für eine Vielzahl von Tageszeitungen anfertigte. Der Band im Taschenbuch/Softcover-Album-Zwischenformat muss leider ohne Seitenzahlen auskommen, dürfte aber auf um die 100 bis zu sechs Panels umfassende Schwarzweißseiten kommen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind hier 14 Geschichten abgedruckt.

Im Jahre 1974 veröffentlichte der Melzer-Verlag innerhalb seiner „Brumm Comix“-Reihe die erste und bis dato anscheinend einzige deutsche Übersetzung der „Pogo“-Comicstrips Walt Kellys, die der US-Amerikaner von den 1940ern bis in die 1970er hinein vorrangig für eine Vielzahl von Tageszeitungen anfertigte. Der Band im Taschenbuch/Softcover-Album-Zwischenformat muss leider ohne Seitenzahlen auskommen, dürfte aber auf um die 100 bis zu sechs Panels umfassende Schwarzweißseiten kommen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind hier 14 Geschichten abgedruckt. Von alten Sexklamotten, wie sie hierzulande nach der sexuellen Revolution ab Ende der 1960er produziert wurden, geht auf manch Filmfreund eine seltsame Faszination aus, wovon auch ich mich nicht freisprechen kann – illustrieren sie doch nicht zuletzt die Entwicklung des Umgangs mit Themen wie Erotik und Sexualität auf der Leinwand und sind sie nicht selten entlarvende Zeitdokumente. Die ab 1978 produzierte, diegetisch Ende der 1950er angesiedelte deutsch-israelische „Eis am Stiel“-Reihe vermengte Coming-of-Age-Elemente mit Sex und Humor in unterschiedlicher Gewichtung und Qualität, wobei es sich zumindest bei den ersten beiden Teilen um tatsächlich gute Filme handelt. Ausgemachter Fan dieser Reihe ist der Düsseldorfer Schauspieler und Autor Martin Hentschel, der bereits zur Commedia sexy all’italiana sowie zur „Kumpel“-Reihe publiziert hatte und im Jahre 2016 – wie gewohnt im Eigenverlag – dieses rund 380-seitige Taschenbuch zum Thema veröffentlichte.

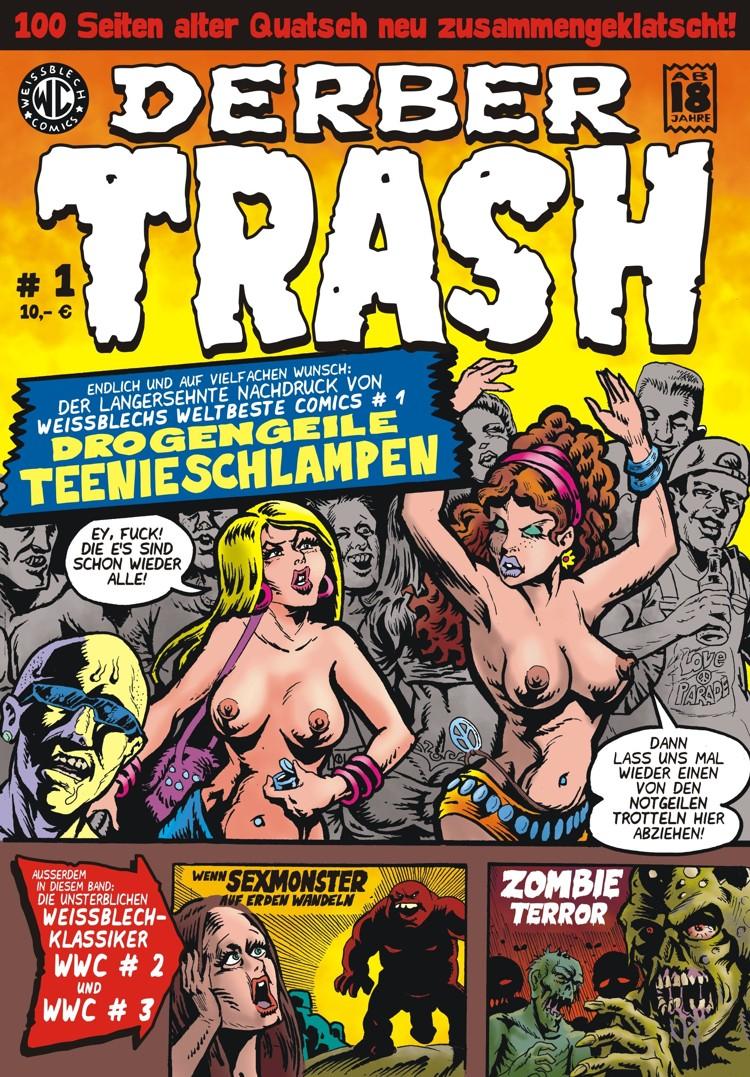

Von alten Sexklamotten, wie sie hierzulande nach der sexuellen Revolution ab Ende der 1960er produziert wurden, geht auf manch Filmfreund eine seltsame Faszination aus, wovon auch ich mich nicht freisprechen kann – illustrieren sie doch nicht zuletzt die Entwicklung des Umgangs mit Themen wie Erotik und Sexualität auf der Leinwand und sind sie nicht selten entlarvende Zeitdokumente. Die ab 1978 produzierte, diegetisch Ende der 1950er angesiedelte deutsch-israelische „Eis am Stiel“-Reihe vermengte Coming-of-Age-Elemente mit Sex und Humor in unterschiedlicher Gewichtung und Qualität, wobei es sich zumindest bei den ersten beiden Teilen um tatsächlich gute Filme handelt. Ausgemachter Fan dieser Reihe ist der Düsseldorfer Schauspieler und Autor Martin Hentschel, der bereits zur Commedia sexy all’italiana sowie zur „Kumpel“-Reihe publiziert hatte und im Jahre 2016 – wie gewohnt im Eigenverlag – dieses rund 380-seitige Taschenbuch zum Thema veröffentlichte. Es wurde wirklich mal Zeit, mich mit den Erzeugnissen des deutschen Weissblech-Comics-Verlags zu beschäftigen. Dieser gründete sich, zunächst als Hobby-Projekt, in den 1990ern und lehnte sich hommagenartig an den US-amerikanischen Kultverlag „EC“ an – entsprechend kürzt er sich „WC“ ab… Und dort würde manch Sittenwächter(in) sicherlich auch gern dessen Heftchen hinunterspülen, allen voran vermutlich solche, wie sie in diesem, sich an eine

Es wurde wirklich mal Zeit, mich mit den Erzeugnissen des deutschen Weissblech-Comics-Verlags zu beschäftigen. Dieser gründete sich, zunächst als Hobby-Projekt, in den 1990ern und lehnte sich hommagenartig an den US-amerikanischen Kultverlag „EC“ an – entsprechend kürzt er sich „WC“ ab… Und dort würde manch Sittenwächter(in) sicherlich auch gern dessen Heftchen hinunterspülen, allen voran vermutlich solche, wie sie in diesem, sich an eine