„Wer will so was heute wissen?“

„Wer will so was heute wissen?“

Im Jahre 1999 widmete sich der Braunschweiger Literaturexperte, Essayist, Ex-Heavy-Metal-Gitarrist und heutige Rock-Hard-Redakteur Frank Schäfer zusammen mit dem Satiriker und Bier-Connaisseur Michael Rudolf erstmals in Buchform ausschließlich der Musik: Das „Lexikon der Rockgitarristen“ ist ein rund 350 Seiten dicker, broschierter Wälzer, veröffentlicht im Lexikon-Imprint-Verlag, inklusive Vorwort, Anhang, Index und einigen Schwarzweiß-Fotos.

„[K]ein Lexikon, sondern dessen satirische Dekonstruktion, eine alphabetisch sortierte Sammlung von Glossen, Polemiken, Kritiken, Kurzgeschichten, Capriccios und Pastichen“ habe, so Schäfer 2008 in „Generation Rock“, all diejenigen erwartet, die glaubten, ein mehr oder weniger seriöses Lexikon in den Händen zu halten. Das las sich so vielversprechend, dass ich eine antiquarische Ausgabe erwarb und im letzten Urlaub Eintrag für Eintrag verschlang. Und das wurde – so sehr ich den antilexikalischen Ansatz auch begrüße – ein verhältnismäßig hartes Brot. Erstmals musste ich mich bei „Arb, Fernando Von“ wundern, denn aus dem sechsten Krokus-Album „One Vice at a Time“ wurde kurzerhand das dritte. Wenn unter „Bartlett, Bill“ behauptet wird, Yngwie Malmsteen habe noch keinen „Song für die Ewigkeit“ geschafft, möchte man dem Schreiber „Rising Force“ entgegenhalten und ihn dazu verdonnern, mindestens eine Stunde in Dauerschleife den „Heaven Tonight“-Clip zu goutieren. Und wer „Metal Health“ für das Quiet-Riot-Debüt hält und die Qualität der Slade-Coverversion „Cum On Feel The Noize“ nicht erkennt (einer der Höhepunkte der an Höhepunkten wahrlich nicht armen „RockPop In Concert“-TV-Übertragung 1984), nun, dem fällt dann eben auch nichts zu Kurt Cobain ein, der reduziert Elvis Costello auf dessen Brille (der Witz ist seit „Buddy Hollys Brille“ von den Ärzten durch), der schreibt Aldis ehemaligen Kassenknüller Karlsquell mit „C“ – und, ganz schlimm: „Trash“ statt „Thrash“.

Mit Tommy Bolin (und David Coverdale als Sänger) wird vermutlich zurecht hart ins Gericht gegangen, doch wer bei „Thrash“ ein H vergisst, dem fällt auch nur Despektierliches zu Slayers Hannemann und King ein. Unter „Hoffmann, Wolf“ werden die größten Accept-Klassiker verkannt und mit dem Eintrag zu Tony Iommi disqualifiziert man sich endgültig in Bezug auf Metal – Schäfer, was zur Hölle war da los?! Foreigner wiederum werden ausgerechnet aufgrund ihrer Hausfrauenrock- und Pop-Hits vorbehaltlos abgefeiert (bei Mike Oldfield hingegen keine Silbe zu dessen über alle Zweifel erhabenen Popsongs). Dass man dann mit Venom nichts anfangen kann, ist nur folgerichtig. Der Janick-Gers-Eintrag ist haltloser Quatsch – als hätte sich Steve Harris jemanden, auf den die von Rudolf oder Schäfer formulierte Beschreibung passt, jemals in die Band geholt. Und ausgerechnet dessen Bandkollegen Dave Murray unterstellt man Kreativlosigkeit und scheint nicht zu schnallen, dass auf „Somewhere in Time“ Gitarrensynthies eingesetzt wurden. Ganz dünnes Eis… Und welcher Tölpel hat eigentlich Adrian Smith‘ Foto ausgesucht? „Harrison, George“ gerät zu einer krassen, sogar beleidigenden Fehleinschätzung der Beatles, nicht satirisch oder witzig, sondern – sorry – tatsächlich für die Tonne (also Trash ohne H). Zu John Lennon kommt dann glücklicherweise Schäfer-Intimus Gerald Fricke zu Wort und übt sich in Schadensbegrenzung.

Typisch verächtlich geht es in Bezug auf Rage Against The Machine weiter, als hätte sich der Schreiber bereits im fortgeschrittenen Rentenalter be- und keinen Zugang zur „Jugendmusik“ mehr gefunden. Wer bisher glaubte, es sei unmöglich, über Anvils Lips zu schreiben, ohne dessen Bühnenshow zu erwähnen, wird hier eines Besseren belehrt. Ein Großteil des Keith-Richards-Eintrags wird für eine frei erfundene, dennoch pointenlose Geschichte eines persönlichen Treffens mit ihm verschwendet, die Kritik an Motörhead-Wurzel ist unangebracht, der Hass auf Bruce Springsteen unverständlich und töricht – und, Jungs, ich bitte euch: Angus Young ritt nicht auf „Roadie-Schultern“ durch die Hallen, sondern auf denen niemand Geringeres als Bon Scott! Um die Liste zu vervollständigen: Achim Mentzel, Pat Metheny (wer?) und Sting werden auch noch abgewatscht. Bauchschmerzen bereitet mir auch die ständige Verwendung des Deppenleerzeichens („Jeff Beck-Tour“), aber das macht manch Musikpostille ja bis heute so. Eklig wird’s indes spätestens bei „Open Air-Festival“ – das schreibt nicht einmal mehr der Metal Hammer so. Überhaupt, die Rechtschreibung: Das Lektorat hat bisweilen ganz schön gepennt, Klöpse wie „Reverenz“ oder „To drunk to fuck“ sind nur zwei Beispiele für doch einige doofe Fehler. Dafür wird mal wieder umso mehr mit dem Fremdwortschatz geprahlt, wie es sich durch Schäfers frühes Œuvre zieht: Equilibrieren, phrygisch, Antizipation, auguren, permissiv, präludiert, impromptu, nervicht, eskamotiert, okkasionell, balbieren, hypertroph, gustieren, polymerisiert, Kalamitäten, kujonieren, verfumfeiungen, mokant-etüdenhaft, ubiquitär, diaphan, arrondieren, schurigeln, ennuyant, inkommensurabel, schibboleth, intrikat – ich habe nicht jeden Begriff nachgeschlagen… Apropos nachschlagen: Dass manche, aber längst nicht alle Gitarristen unter ihren Künstlernamen aufgeführt sind, macht dieses nicht leichter.

Doch genug gepoltert, das Buch hat auch seine gute Seiten (unter satten 350 – das wäre doch gelacht): Sicher, der schräge Humor ist Geschmackssache, beschert er doch einen Roy-Buchanan-Doppeleintrag und eine Totalverweigerung gegenüber Eric Clapton. Ein fingierter Brief von Vivian Campbells Mutter will jedoch erst einmal verfasst werden, ebenso das Gitarrenschulabschlusszeugnis für Slash oder der vermeintliche Brief Richie Samboras. Bei John Lee Hooker kann man es sich hingegen sehr einfach machen: „Hau, hau, hau, hau.“ (Damit habe ich den kompletten Eintrag zitiert.) Und bei Johnny Ramone musste ich tatsächlich schmunzeln. Bei den irgendwelchen idiotischen Politikern in den Mund gelegten Zitaten hingegen weniger. Aber es soll ja um die guten Seiten gehen: „Chapman, Paul“ gerät zur Ufo-Diskografie und -Historie, manchmal bekommt man es gar mit ganzen Biografien zu tun und den einen oder anderen Eintrag (z.B. „Gregory, Dave“) in Dialogform aufzubereiten, lockert die Angelegenheit angenehm auf. Sehr ausführlich und damit einen echten Mehrwert darstellend ist Gary Moores Eintrag ausgefallen. Ein echtes Pfund ist auch die Berücksichtigung zahlreicher „Ostrock“-Künstler, hier konnte Rudolf seine Expertise auf diesem Gebiet einbringen. Der Musikjournalismus-Kollege Oliver Hüttenreich wird übrigens gleich mehrmals zitiert (und kritisiert). Intertextualität kann man. Und eine weitere Lexikon-typische Wand wird eingerissen, wann immer die Leserinnen und Leser direkt angesprochen werden.

Als Beispiel für die blumigen, mitunter beinahe verzweifelten Versuche, Musik in Sprache auszudrücken, möchte ich folgendes Zitat aus „Evans, Dave“ anführen: „Die höchstens angezerrte und also schön schneidende Beat-Gitarre schickt er durch ein Mehrfach-Echo, das die Rhythmus-Figuren hübsch expressiv verfremdet. So entstehen immer etwas wabernde Riff-Koloraturen, sparsam unterbrochen von behäbigen Solo-Phrasierungen – in der Regel schlurfenden Slides mit godzillalangen Hallschwänzen.“ Und als Beispiel für den humoristischen, polemischen Stil einmal „Garcia, Jerry“: „Zieh einem zehnjährigen ‚Dödel‘ Fausthandschuhe an, dreh ihm eine gewaltige Tüte, achte darauf, daß er sie aufraucht, gib ihm zur Sicherheit auch noch ein paar LSD-Trips, achte darauf, daß er sie alle einwirft, und drücke ihm dann deine Gitarre in die Hand! Na, wie klingt das? Möönsch, ist das nicht Grateful Dead? Joooa doch, könnte man sagen. Nur ohne Bart.“

Das sind solche Momente, in denen die Lektüre Spaß macht, manchmal verstehe ich zugegebenermaßen aber auch nur Bahnhof. Recht schnell kristallisiert sich indes aber auch heraus, dass sich unüberbrückbare Gräben zwischen meinem Geschmack und dem der Autoren befinden. Während ich das songdienliche Gitarrenspiel bevorzuge, stehen Rudolf und Schäfer auf prätentiöse Soloeskapaden. Während ich auf Punk, Thrash, aber auch auf Maidens gute alte Doppelläufige schwöre, mäandert das Schreiberduo durch Blues- und Hardrock und macht nicht einmal vor Jazzrock halt. So finden sich in diesem Buch nicht nur jeder schnarchige Bluesrocker, sondern auch ausnahmslose alle, die schon mal eine Klampfe richtigherum gehalten und mit Frank Zappa zusammen in einem Raum gesehen wurden. Aus der Glamrock-Feindlichkeit der Schreiber dürfte nicht zuletzt das Übergehen Steve Jones‘ resultieren, was einmal mehr gegen den rudolfschen und schäferschen Geschmack spricht. Wo sind die herausragenden Surf-Rock’n’Roll-Gitarristen vom Schlage eines Dick Dale? Immerhin Link Wray hat es zwischen die Buchdeckel geschafft. Ein Buddy Holly oder Eddie Cochran findet sich dort ebenso wenig wie das The-Clash-Duo Jones/Strummer, aber auch den Magnum-Pomprock eines Tony Clarkin würdigt man mit keiner Silbe, die Nazareth-Saitenfraktion müssen ich oder die genannten Herren übersehen haben, Testaments Alex Skolnick oder der Hamburger Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray)? Offenbar nicht der Rede wert. Dasselbe scheint für Mark Reale (Riot) und Mark Shelton (Manilla Road) zu gelten, und für die Ignoranz gegenüber sämtlichen Mercyful-Fate- und King-Diamond-Gitarristen müsste sich der Diamantene eigentlich höchstpersönlich in Form eines Voodoo-Rituals rächen, während die Exodus-Sechssaiter etwas zum Bandnamen Passendes planen. Muss man Jeff Beck dafür wirklich sieben und David Gilmoure fünf Seiten lang abhandeln?

Sei’s drum, denn was mir am sauersten aufstößt ist ganz etwas anderes: Ich bin bestimmt der Letzte, der Schnappatmung bekommt, wenn er in irgendeinem alten Schinken das Wort „Neger“ vernimmt. Dieser Schmöker hier aber ist aus 1999 und „Gitarren-Negerlein“ keine adäquate Beschreibung eines afrikanischen Gitarristen, aus „Der war […] ein Neger […] hatte also allemal den längeren Prügel […]“ über Jerry Seay kann ich nur schwerlich etwas anderes herauslesen als blanken, vermeintlich „positiven“ Rassismus und weshalb es unbedingt betont werden muss, dass es sich bei Prince um einen „Neger“ handele, wird vermutlich auch der Schreiber selbst nicht erklären können. Das wird wohl als Teil des schrägen Humors gedacht gewesen sein, ist aber in die Hose gegangen.

Hat man sich bis zum Anhang durchgearbeitet, entpuppt sich dieser als „Soundcheck“ betitelte, 19 Seiten starke Auflistung von Alben im Buch behandelter Künstler(innen) inkl. Kurzkritiken, deren Auswahlkriterien sich jedoch nicht erschließen – es handelt sich nämlich mitnichten ausschließlich um Empfehlungen. Immerhin korrigiert man hier das vermeintliche Quiet-Riot-Debüt. Aber wieso tauchen irgendwelche Ratt-Platten auf, jedoch nichts (!) von Maiden?

Die erhoffte augenzwinkernde Satire auf Musiklexika ist „Lexikon der Rockgitarristen“ leider nicht geworden, dafür ist es stilistisch zu inkohärent, ist (mir persönlich) die Auswahl häufig zu nichtssagend und dominiert zu sehr die Arroganz von in den 1970ern musikalisch sozialisierten ehemaligen Schlaghosenträgern, die mehr auf verdrogtes Gitarrengewichse stehen als auf gute Songs (die gezeichneten Hippies auf dem Umschlag hätten mir eine Warnung sein sollen). Nichtsdestotrotz habe ich den einen oder anderen musikalischen Tipp für mich mitnehmen können – und ich weiß ja, dass Schäfer nur wenig später sehr vieles sehr viel besser gemacht hat, gar zu einem meiner Lieblingsautoren aus dem Spannungsfeld Musikkritik/Popkultur/Vergangenheitsbewältigung/ „Rockroman“ wurde. Seine „111 Gründe, Heavy Metal zu lieben“ habe ich mir bis heute aufgespart, um mich zunächst einmal mit seinem Frühwerk vertraut zu machen. Nun fühle ich mich bereit und erwarte nicht weniger als sein Opus magnum!

P.S.: Michael Rudolf weilt leider nicht mehr unter uns, was ich vollkommen unabhängig davon, was ich von diesem Buch halte, bedauerlich finde. Wer einen wirklich schönen Nachruf Schäfers auf Rudolf lesen möchte, dem sei die eingangs erwähnte Anekdoten-, Essay-, Glossen- und Rezensionssammlung „Generation Rock“ ans Herz gelegt.

P.P.S.: Dass ich diese Zeilen am Tag der Bekanntgabe des Todes Eddie Van Halens verfasse, ist eine bittere Ironie des Schicksals…

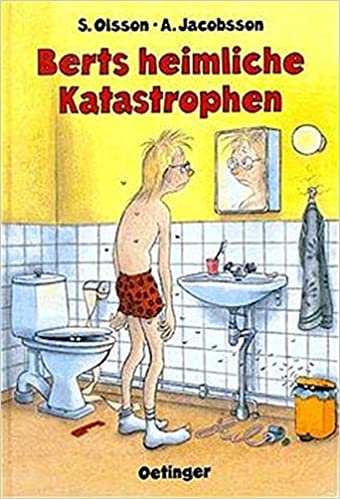

Die schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson sind die Autoren der fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe um den pubertierenden Bert Ljung, die dessen Leben vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr skizziert. Von 1987 bis 1999 im schwedischen Original und von 1990 bis 2005 ins Deutsche übersetzt bei der Hamburger Verlagsgruppe Friedrich Oetinger veröffentlicht, scheint allen Bänden gemein, dass sie ausschließlich aus Berts Tagebucheinträgen bestehen – Olsson und Jacobsson versuchen sich also in die Psyche eines Schuljungen hineinzuversetzen und seine Erlebnisse aus seiner subjektiven Sicht im intimen Rahmen eines Tagesbuchs zu schildern.

Die schwedischen Vettern, Lehrer und Schriftsteller Sören Olsson und Anders Jacobsson sind die Autoren der fünfzehnbändigen Jugendbuchreihe um den pubertierenden Bert Ljung, die dessen Leben vom zwölften bis zum 17. Lebensjahr skizziert. Von 1987 bis 1999 im schwedischen Original und von 1990 bis 2005 ins Deutsche übersetzt bei der Hamburger Verlagsgruppe Friedrich Oetinger veröffentlicht, scheint allen Bänden gemein, dass sie ausschließlich aus Berts Tagebucheinträgen bestehen – Olsson und Jacobsson versuchen sich also in die Psyche eines Schuljungen hineinzuversetzen und seine Erlebnisse aus seiner subjektiven Sicht im intimen Rahmen eines Tagesbuchs zu schildern.

„Wer will so was heute wissen?“

„Wer will so was heute wissen?“ Der im Jahre 2001 erschienene 31. Band der beliebten frankobelgischen Comic-Reihe „Asterix“ war der erste des neuen Jahrtausends. Wie gewohnt umfasst er 50 Seiten und ist als Softcover-Album im Egmont-Ehapa-Verlag erhältlich. Asterix und Obelix haben hier am selben Tag Geburtstag, was eine Inkohärenz der Reihe darstellt, da sich unterschiedliche Bände in dieser Hinsicht widersprechen. Überraschend kommen ihre Mütter zu Besuch, die ihren Söhnen nicht nur ein römisches Schwert und einen Römerhelm schenken, sondern den Nachwuchs auch endlich unter die Haube bringen möchten. Die noch in Condate arbeitenden Väter der Helden wollen später nachkommen, werden jedoch vom römischen Legionär Bonusmalus entführt und inhaftiert. Der Vorwurf: Sie sollen Centurio Pompejus um eben jene Geburtstagsgeschenke bestohlen haben. Pompejus und Bonusmalus schmieden einen finsteren Plan: Die Schauspielerin Latraviata (der Name ist eine Anspielung auf die Verdi-Oper „La traviata“) soll sich als Obelix große Liebe Falbala verkleiden, um sich ins renitente gallische Dorf einzuschleichen und so helfen, die Gegenstände wiederzubeschaffen. Erstmals seit dem Sonderband „Wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist“ zählen also Asterix’ und Obelix’ Eltern zu den handelnden Figuren. Diese werden in eine Geschichte um Intrigen, Lug & Trug, männliche Schwächen und Eifersüchteleien verwickelt, die die Protagonisten arg naiv erscheinen lässt, wenn es einer römischen Doppelgängerin gelingt, nahezu perfekt die ach so geliebte Falbala zu imitieren. Weitaus mehr irritieren jedoch im Jahre 2001 aktuelle Bezüge u.a. auf deutsche Politiker(innen) in den Dia- und Monologen (herumstoibern, ausgemerkelt, Westerwelle) sowie die Verwendung moderner, anachronistischer Vokabeln und Floskeln (Obelix ein Rapper, wehtwotscherixen als Anspielung auf die Weight Watchers, Enerdschi-Drinks, Owerneitkurier, BSE…) sowie ein abgewandeltes Die-Ärzte-Zitat („Manchmal, aber nur manchmal, haben Römer ein kleines bisschen Haue gern!“). Eine Spitze gegen die Deutsche Bahn lasse ich mir ja noch gefallen; in dieser hohen Frequenz verhindern die eng ans Entstehungsjahr gekoppelten Bezüge jedoch, dass auch dieser Band zu einem zeitlosen Klassiker reifen kann. Und ist es diesmal nicht vornehmlich der Zaubertrank, der den Galliern aus der Bredouille hilft, spielen nun bei Asterix’ Rettung zu viele Zufälle mit. Dafür gerät der Schluss dann doch noch recht witzig, nachdem zuvor bereits humorvoll mit Elternklischees gespielt wurde. Ein großer Wurf ist dieser Modernisierungsversuch der Reihe wahrlich nicht geworden, insgesamt lediglich (guter) Durchschnitt.

Der im Jahre 2001 erschienene 31. Band der beliebten frankobelgischen Comic-Reihe „Asterix“ war der erste des neuen Jahrtausends. Wie gewohnt umfasst er 50 Seiten und ist als Softcover-Album im Egmont-Ehapa-Verlag erhältlich. Asterix und Obelix haben hier am selben Tag Geburtstag, was eine Inkohärenz der Reihe darstellt, da sich unterschiedliche Bände in dieser Hinsicht widersprechen. Überraschend kommen ihre Mütter zu Besuch, die ihren Söhnen nicht nur ein römisches Schwert und einen Römerhelm schenken, sondern den Nachwuchs auch endlich unter die Haube bringen möchten. Die noch in Condate arbeitenden Väter der Helden wollen später nachkommen, werden jedoch vom römischen Legionär Bonusmalus entführt und inhaftiert. Der Vorwurf: Sie sollen Centurio Pompejus um eben jene Geburtstagsgeschenke bestohlen haben. Pompejus und Bonusmalus schmieden einen finsteren Plan: Die Schauspielerin Latraviata (der Name ist eine Anspielung auf die Verdi-Oper „La traviata“) soll sich als Obelix große Liebe Falbala verkleiden, um sich ins renitente gallische Dorf einzuschleichen und so helfen, die Gegenstände wiederzubeschaffen. Erstmals seit dem Sonderband „Wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist“ zählen also Asterix’ und Obelix’ Eltern zu den handelnden Figuren. Diese werden in eine Geschichte um Intrigen, Lug & Trug, männliche Schwächen und Eifersüchteleien verwickelt, die die Protagonisten arg naiv erscheinen lässt, wenn es einer römischen Doppelgängerin gelingt, nahezu perfekt die ach so geliebte Falbala zu imitieren. Weitaus mehr irritieren jedoch im Jahre 2001 aktuelle Bezüge u.a. auf deutsche Politiker(innen) in den Dia- und Monologen (herumstoibern, ausgemerkelt, Westerwelle) sowie die Verwendung moderner, anachronistischer Vokabeln und Floskeln (Obelix ein Rapper, wehtwotscherixen als Anspielung auf die Weight Watchers, Enerdschi-Drinks, Owerneitkurier, BSE…) sowie ein abgewandeltes Die-Ärzte-Zitat („Manchmal, aber nur manchmal, haben Römer ein kleines bisschen Haue gern!“). Eine Spitze gegen die Deutsche Bahn lasse ich mir ja noch gefallen; in dieser hohen Frequenz verhindern die eng ans Entstehungsjahr gekoppelten Bezüge jedoch, dass auch dieser Band zu einem zeitlosen Klassiker reifen kann. Und ist es diesmal nicht vornehmlich der Zaubertrank, der den Galliern aus der Bredouille hilft, spielen nun bei Asterix’ Rettung zu viele Zufälle mit. Dafür gerät der Schluss dann doch noch recht witzig, nachdem zuvor bereits humorvoll mit Elternklischees gespielt wurde. Ein großer Wurf ist dieser Modernisierungsversuch der Reihe wahrlich nicht geworden, insgesamt lediglich (guter) Durchschnitt. Al Jaffees viertes Taschenbuch der deutschen Mad-Ausgabe erschien 1980, stammt im US-amerikanischen Original jedoch bereits aus dem Jahre 1978. Über 160 Schwarzweißseiten erstrecken sich seine in 15 Kapitel unterteilten kreativen Auslassungen zu mal mehr, mal weniger bedeutsamen Erfindungen der Menschheitsgeschichte, die überaus fantasie- und einfallsreich absurde „Erfindungen, die sich zunächst mal nicht durchsetzen konnten“, ökologisch wertvolle „Methoden zur Erzeugung alternativer Energie“, die in dieser Hinsicht eher fragwürdige „heile Plastikwelt“ und vielen amüsanten Unfug in cartoonesker Skizzenform mehr umfassen. Insbesondere das Plastik-Kapitel erweist sich als geradezu visionär, zum Beispiel in Bezug auf Ehepartner… Und im Kapitel „So schützt man Heim und Gesundheit“ folgen direkt die Gesichtsmasken, die mittlerweile pandemiebedingt zum Alltag gehören. Auch Kapitel 5 ist nicht weit von der Wahrheit entfernt, hat es doch geplante Obsoleszenz, also das herstellerseitig geplante schnelle Veralten oder Verschleißen von Produkten, zum Inhalt – einen Nachschlag hält Jaffee in Kapitel 9 parat. Angenehmer sind da die selbstreinigenden Toiletten, die (auf Jaffees Anregung hin?) mittlerweile existieren. Und die Einbau-Einrichtung auf Seite 143 hat Ikea längst perfektioniert. In diesem, dem „Erfindungen, durch die winzige Wohnungen größer wirken“-Kapitel konzentriert sich Jaffee aber etwas sehr auf durch Tapeten hervorgerufene Illusionen, wodurch sich der Witz etwas abnutzt. Meist überwiegt jedoch der Jaffee-eigene Humor zwischen hintergründig und abwegig. Es ist doch immer wieder bezeichnend, wenn die Realität die Satire einholt…

Al Jaffees viertes Taschenbuch der deutschen Mad-Ausgabe erschien 1980, stammt im US-amerikanischen Original jedoch bereits aus dem Jahre 1978. Über 160 Schwarzweißseiten erstrecken sich seine in 15 Kapitel unterteilten kreativen Auslassungen zu mal mehr, mal weniger bedeutsamen Erfindungen der Menschheitsgeschichte, die überaus fantasie- und einfallsreich absurde „Erfindungen, die sich zunächst mal nicht durchsetzen konnten“, ökologisch wertvolle „Methoden zur Erzeugung alternativer Energie“, die in dieser Hinsicht eher fragwürdige „heile Plastikwelt“ und vielen amüsanten Unfug in cartoonesker Skizzenform mehr umfassen. Insbesondere das Plastik-Kapitel erweist sich als geradezu visionär, zum Beispiel in Bezug auf Ehepartner… Und im Kapitel „So schützt man Heim und Gesundheit“ folgen direkt die Gesichtsmasken, die mittlerweile pandemiebedingt zum Alltag gehören. Auch Kapitel 5 ist nicht weit von der Wahrheit entfernt, hat es doch geplante Obsoleszenz, also das herstellerseitig geplante schnelle Veralten oder Verschleißen von Produkten, zum Inhalt – einen Nachschlag hält Jaffee in Kapitel 9 parat. Angenehmer sind da die selbstreinigenden Toiletten, die (auf Jaffees Anregung hin?) mittlerweile existieren. Und die Einbau-Einrichtung auf Seite 143 hat Ikea längst perfektioniert. In diesem, dem „Erfindungen, durch die winzige Wohnungen größer wirken“-Kapitel konzentriert sich Jaffee aber etwas sehr auf durch Tapeten hervorgerufene Illusionen, wodurch sich der Witz etwas abnutzt. Meist überwiegt jedoch der Jaffee-eigene Humor zwischen hintergründig und abwegig. Es ist doch immer wieder bezeichnend, wenn die Realität die Satire einholt…

Auf

Auf  Zu US-Comiczeichner Frank Millers ersten erfolgreichen Arbeiten gehört seine revolutionäre Adaption des Batman-Stoffs, die als „The Dark Knight Returns“ im Jahre 1986, ursprünglich in vier Bänden, veröffentlicht wurde und eingedeutscht o.g. Titel trägt. Die deutsche Fassung erschien erstmals 1989 und liegt mittlerweile in mehreren verschiedenen Auflagen vor. Meine ist der 2017 im Panini-Comics-Verlag erschienene, 228 Seiten starke Hardcover-Band, der neben Millers und Jansons von Varley kolorierten Zeichnungen die überarbeitete Übersetzung Steve Kups‘ und Jürgen Zahns enthält. Erweitert wurde diese Ausgabe um eine Einleitung Jürgen Zahns, ein ausführliches Vorwort Millers, ein Interview Brian Azzarellos mit Miller aus dem Jahre 2015, Millers erstes Exposé, alternative Coverbilder, Skizzen und ein Nachwort Christian Endres‘. Volles Programm also, für seine 25,- EUR bekommt man einen ordentlichen Gegenwert.

Zu US-Comiczeichner Frank Millers ersten erfolgreichen Arbeiten gehört seine revolutionäre Adaption des Batman-Stoffs, die als „The Dark Knight Returns“ im Jahre 1986, ursprünglich in vier Bänden, veröffentlicht wurde und eingedeutscht o.g. Titel trägt. Die deutsche Fassung erschien erstmals 1989 und liegt mittlerweile in mehreren verschiedenen Auflagen vor. Meine ist der 2017 im Panini-Comics-Verlag erschienene, 228 Seiten starke Hardcover-Band, der neben Millers und Jansons von Varley kolorierten Zeichnungen die überarbeitete Übersetzung Steve Kups‘ und Jürgen Zahns enthält. Erweitert wurde diese Ausgabe um eine Einleitung Jürgen Zahns, ein ausführliches Vorwort Millers, ein Interview Brian Azzarellos mit Miller aus dem Jahre 2015, Millers erstes Exposé, alternative Coverbilder, Skizzen und ein Nachwort Christian Endres‘. Volles Programm also, für seine 25,- EUR bekommt man einen ordentlichen Gegenwert. Hartmann von Aues „Erec“ entstand, so vermutet man, gegen Ende des zwölften Jahrhunderts und gilt, wenn auch basierend auf dem französischen „Erec et Enide“ aus der Feder Chrétien de Troyes’, als erster deutscher Artusroman, also jenem Kanon ritterlicher Sword-&-Sorcery-Fantasy-Sagen um den König mit seiner berühmten Tafelrunde. Geschrieben wurde diese Adaption im Versmaß in heute wie eine Fremdsprache anmutendem Mittelhochdeutsch. Die Studienausgabe aus dem Reclam-Verlag bietet sowohl die originale mittelhochdeutsche Schrift als auch eine neuhochdeutsche, also lesbare, Übersetzung, für die die Reime des Versmaßes ignoriert werden, in der Prosaform jedoch das Versmaß insofern beibehalten wird, dass Zeile für Zeile übersetzt wird, also stets Original und Übersetzung direkt gegenüberstehen. Ferner umfasst der über 700 Seiten starke Band im Taschenbuchformat einen umfangreichen Anhang, mit Hintergrundinformationen zur Überlieferungssituation und der Arbeit an dieser Ausgabe, einem ausführlichen Kommentar, Literaturhinweisen und einem Nachwort.

Hartmann von Aues „Erec“ entstand, so vermutet man, gegen Ende des zwölften Jahrhunderts und gilt, wenn auch basierend auf dem französischen „Erec et Enide“ aus der Feder Chrétien de Troyes’, als erster deutscher Artusroman, also jenem Kanon ritterlicher Sword-&-Sorcery-Fantasy-Sagen um den König mit seiner berühmten Tafelrunde. Geschrieben wurde diese Adaption im Versmaß in heute wie eine Fremdsprache anmutendem Mittelhochdeutsch. Die Studienausgabe aus dem Reclam-Verlag bietet sowohl die originale mittelhochdeutsche Schrift als auch eine neuhochdeutsche, also lesbare, Übersetzung, für die die Reime des Versmaßes ignoriert werden, in der Prosaform jedoch das Versmaß insofern beibehalten wird, dass Zeile für Zeile übersetzt wird, also stets Original und Übersetzung direkt gegenüberstehen. Ferner umfasst der über 700 Seiten starke Band im Taschenbuchformat einen umfangreichen Anhang, mit Hintergrundinformationen zur Überlieferungssituation und der Arbeit an dieser Ausgabe, einem ausführlichen Kommentar, Literaturhinweisen und einem Nachwort. Eine notwendige Kritik

Eine notwendige Kritik