„daß du diese kritik so frei äußern kannst! es beweist, daß sie nicht stimmt! – das ist die drohung mit dem faschismus. sie ist immer da.“ (S. 22)

„daß du diese kritik so frei äußern kannst! es beweist, daß sie nicht stimmt! – das ist die drohung mit dem faschismus. sie ist immer da.“ (S. 22)

Auf Ronald M. Schernikau war ich einst aufmerksam geworden, als ich im Tauschschrank seinen im Hamburger Konkret-Verlag veröffentlichten Briefwechsel mit Peter Hacks fand und nach anfänglicher Skepsis interessiert verschlang. Schernikau war ein 1960 in der DDR geborener, als Kind mit seiner Mutter in die BRD übergesiedelter, offen homosexuell lebender, freidenkender Literat und humanistischer Kommunist, der von 1986 bis 1989 als BRD-Bürger am Leipziger Institut für Literatur „Johannes R. Becher“ studierte und in der Wendezeit wieder DDR-Bürger wurde. Bei „Die Tage in L.“ mit seinem sperrigen Subtitel handelt es sich um seine Abschlussarbeit, die bereits 1989 im Konkret-Verlag veröffentlicht und 2001 ebd. neu aufgelegt wurde. Von dieser Fassung liegt mir die zweite Auflage aus dem Jahre 2009 im Taschenbuchformat vor.

„manchmal wundere ich mich, daß die anderen sich nicht wundern, daß ich mich nicht wundere.“

Rund 220 Seiten lang lässt sich der kulturinteressierte und -schaffende Grenzgänger Schernikau in acht Kapiteln über die BRD, die DDR, ihre jeweiligen Menschen und Eigenheiten sowie das gestörte Verhältnis beider Staaten zueinander aus. Ein Vorwort Hermann L. Gremlizas sowie je ein Literatur-, Abkürzungs- und Personenregister runden den Band ab.

Schernikaus in meist kurze, eher selten unmittelbar aufeinander Bezug nehmende Absätze gegliederter Text liest sich wie ein Brainstorming, in dessen Folge es zumindest im ersten Drittel auch mir themenfremd und zusammenhanglos erscheinende Passagen in die Kapitel schafften; zumindest erschließt sich mir ihr Sinn nicht. Das kann indes dem Umstand geschuldet sein, dass Schernikau sehr in seiner Gegenwart verwurzelt ist und sich nicht lange mit Hintergründen und Details aufhält. Damit ist seine Arbeit in Bezug auf die historische und politische Situation des geteilten Deutschlands ein wenig voraussetzungsreich und der eine oder andere Passus eventuell unverständlich, kennt man die genaueren gesellschaftlichen und kulturellen Umstände bzw. Kontexte nicht. Schernikau schreibt durchgehend in Kleinbuchstaben, Fehler wie macdonald’s, cindy (statt cyndi) lauper, intresse, faßbinder (statt fassbinder) und sylvestershow wurden offenbar bewusst nicht redigiert, aus Club-Cola macht er gar klubkola. Mit diesem Stil gilt es, sich erst einmal vertraut zu machen.

Ist diese Hürde genommen, wird es bald zum Genuss, wie der meinungsstarke Autor seine subjektiven Eindrücke schildert und dabei in alle Richtungen austeilt. Als Beispiele für interessante Beobachtungen seien eine plötzliche Scheu selbst in den DDR-Medien, Kommunisten auch als solche zu bezeichnen (S. 81) und eine Umdeutung des Begriffs „Supermacht“ von negativer zu positiver Konnotation (S. 82f.) genannt. Für eines seiner Kapitel befragte Schernikau sieben seiner Bekannten aus der BRD. Nur zwei von ihnen wollten lieber in der DDR leben. Soziologisch interessant ist dabei eigentlich, dass die anderen fünf in ihren Antworten tendenziell Pro-DDR-Argumente liefern. Leider erfährt man nicht, wer die Befragten überhaupt sind.

Auch anderes behält Schernikau leider für sich. Beim Übergang von Seite 100 auf Seite 101 erwähnt er einen russischen Film, der kurz, nachdem er ihn im DDR-Kino gesehen habe, verboten worden sei. Das bleibt unkommentiert, wenngleich man sich sein Kopfschütteln darüber beim Lesen denken kann. Dass er nicht einmal den Filmtitel nennt, ist mir hingegen – außer vielleicht mit Furcht vor Repressalien – unerklärlich. Vielfach referenziert Schernikau explizit auf den Literaturbetrieb hüben wie drüben sowie, etwas weiter gefasst, allgemein auf den Kulturbetrieb, wovon ich als, zumindest in Bezug auf die Literatur, gewissermaßen Außenstehender nicht alles verstehe. Viele Namen musste oder vielmehr wollte ich nachschlagen. Ich verstehe aber etwas von Peter Timms köstlicher Komödie „Meier“, die sich ebenfalls mit dem Verhältnis beider deutscher Staaten auseinandersetzt und die Schernikau als antikommunistisch missversteht. Insofern ist manch harsches Urteil hier sicherlich mit Vorsicht zu genießen.

Auf Seite 114ff. wird es mir dann auch zu einseitig: „einhundert prozent aller, die die ddr verlassen haben, wollen zurück, einhundert prozent.“ Was ist mit denjenigen, die gehen mussten, also herauskomplimentiert wurden? Was mit jenen, die in der BRD Karriere machten? In diesem Abschnitt ist mir sein Loblied auf die DDR zu eindimensional; es findet sich nicht einmal ein Wort zum Verfall der Bausubstanz, die seinerzeit längst kritische Ausmaße angenommen hatte. Im Jahre 1987 war Schernikau dann eine Weile mit auf richtig körperlicher Maloche, worüber er Tagebuch führte. Dieser Abschnitt beweist, dass er davor nicht zurückschreckte, sondern wissen wollte, wie sich der Alltag echter Arbeiter in der DDR anfühlt.

Und er wird im weiteren Verlauf kritischer. Zunächst lässt er sich im siebten Kapitel über nervige Alltagsphänomene aus, beispielsweise über schon an Machtmissbrauch grenzende Unfreundlichkeit einfacher Menschen in Servicepositionen. Dazu findet er überraschend wütende und ernüchterte Worte: „[…] vielleicht hat jede zeit und jedes volk seinen natürlichen anteil an faschisten […] vielleicht erzeugt wirklich jede art von hierarchie auch die unsinnigkeiten von hierarchie, und vielleicht ist es einfach romantisch, in einer sozialistischen hierarchie nur den sozialismus zu erwarten und nicht auch die hierarchie.“ (S. 154) In den Abschnitten 2 und 3 dieses Kapitels holt er dann tatschlich zu einem Rundumschlag in Sachen DDR-Kritik aus, der sich gewaschen hat und beweist, dass er kein blauäugiger Salonkommunist ist. In Abschnitt 4 betreibt er wieder viel Namedropping aus dem kulturellen Bereich; zwischen Ehrerbietungen an DDR-Künstlerinnen und -Künstler reihen sich Gedanken zu Zensur und Kritik an selbiger, was besonders schön in einem Absatz auf S. 184 Ausdruck findet: „also, man darf von einem text nicht mehr den hintergrund analysieren, nicht mehr die haltung des autors, nicht mehr dessen politische meinung, weil immer hat man angst, daß die hauptverwaltung kommt und sagt: wenn das so ist, können wir das aber nicht drucken! die rezensenten reden längst nicht mehr vom inhalt, und von der form zu reden, haben sie vor dreißig jahren verlernt.“

Gegen Ende wagt er dennoch eine vorsichtig optimistische prognose: „sie werden talkshows haben und eine schwulenzeitung, sie werden die urlaubsfotos der politiker veröffentlichen und die zahl der auswanderer. und es kann sein, sie machen es besser als der westen, weil sie klüger sind und souveräner. es kann sein.“ So widersprüchlich sich einiges in dieser Rezension lesen mag, so ergibt es während der Lektüre des Buchs in seiner Gesamtheit doch zumeist Sinn. Schernikau glaubte an ein sozialistisches statt kapitalistisches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und an eine Reformierbarkeit der DDR – bzw. hoffte er zumindest darauf. Dass es nach der Wende mit der Abwahl der Regierung Modrow und dem Wahlsieg der CDU ganz anders kam, ist längst Geschichte. „Die Tage in L.“ ist eine aufschlussreiche Bestandsaufnahme aus den Jahren davor, geprägt durch die meist klugen, subjektiven Eindrücke einer an den Folgen seiner HI-Virus-Infektion 1991 viel zu jung verstorbenen, streitbaren, furchtlosen und interessanten Persönlichkeit.

Für den Strandurlaub greife ich ganz gern mal zu möglichst seichter, aber lustiger Literatur. Mit

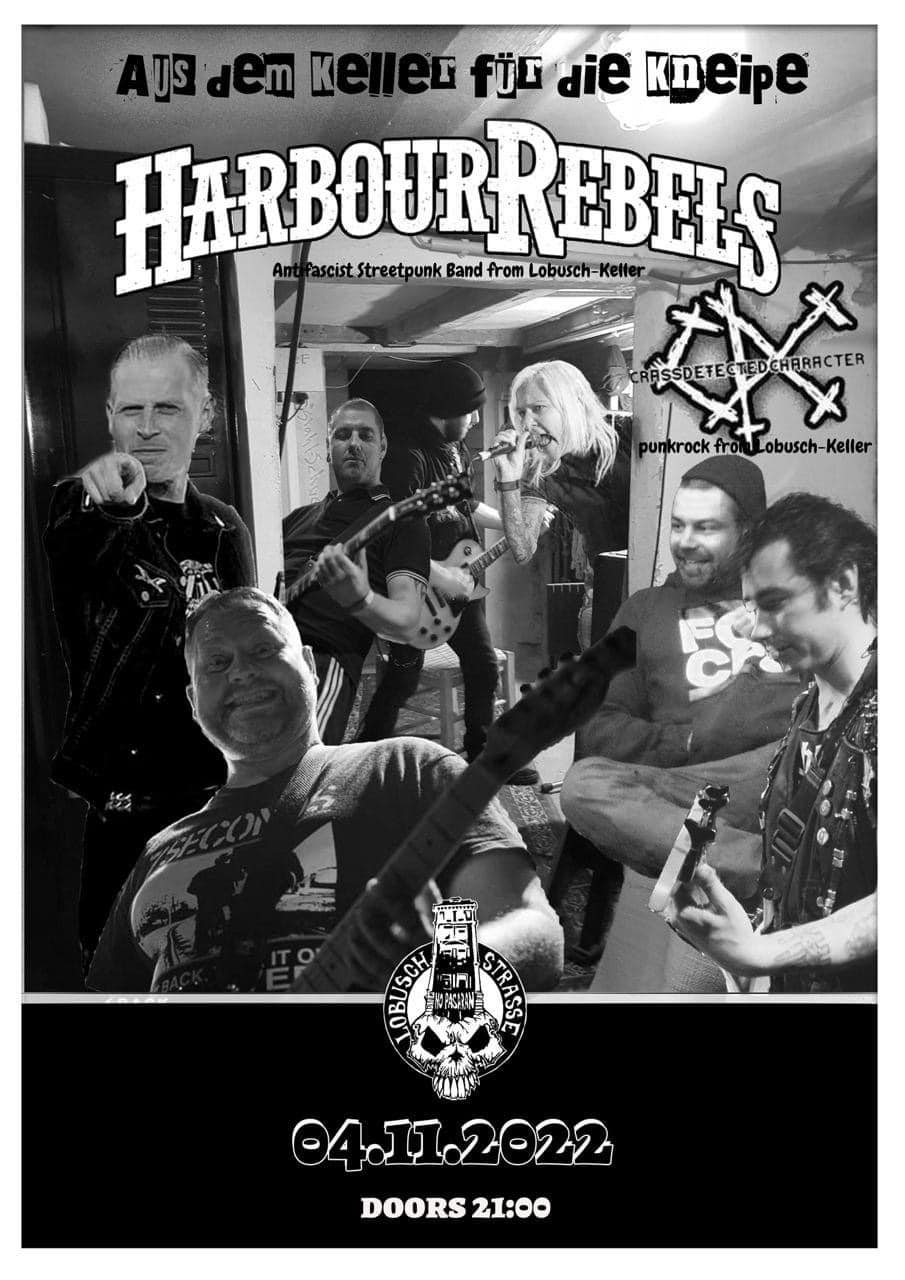

Für den Strandurlaub greife ich ganz gern mal zu möglichst seichter, aber lustiger Literatur. Mit  An diesem Samstag sollte ich mein letztes Konzertticket aus der pandemiebedingten Shutdown-Zeit einlösen. Dieses kleine Indoor-Festival hatte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, wurde dann erfolglos auf 2021 verschoben und – leck mich fett! – fand nun ganz wirklich und ohne jede Covid-19-Auflage statt. Auf meinem VVK-Ticket von damals standen mit TROOPERS statt OXO 86 und EMSCHERKURVE 77 statt THE OFFENDERS noch ganz andere Bands, und gerade jene beiden mal wieder live zu sehen, wäre schön gewesen. Andererseits hielt es manch Beobachter seit jeher für eher unwahrscheinlich, dass die TROOPERS sich tatsächlich würden aufraffen können, und insgeheim war’s mir ehrlich gesagt so’n bischn egal, denn Hauptgrund meines Erscheinens waren – ohne Flachs – NORMAHL. Die Schwaben waren eine der ersten Punkbands, die ich als Kiddie gehört hatte, nicht wenige Songs der bereits Ende der 1970er gegründeten Band sind mir in Fleisch und Blut übergegangen. Mir ist klar, dass die auch einigen Stuss rausgehauen haben, vom unsäglichen Funpunk-Album bis hin zu Schlagerpunk… Neben den alten HC-Punk-Krachern konnte ich aber durchaus auch etwas mit der rockigeren, ein breitergefächertes Publikum ansprechenden Ausrichtung von Platten wie „Blumen im Müll“ oder „Auszeit“ (mit Abstrichen) anfangen. Wer sonst hat jemals so geil Reinhard Meys „Diplomatenjagd“ gecovert?! Am geilsten aber sind die Alben mit Best-of-Charakter: der ‘85er-Totalabriss „Live in Switzerland“ (quasi das Beste der Frühphase), der anarchosozialistische Politpunk pur und live auf der „Lebendig II – Ernst ist das Leben…“, auf der man einen nach dem anderen raushaut und auch ohne Aggrogesang oder sonderliche musikalische Brutalität unheimlich viel Druck und Energie erzeugt, sowie die „Das ist Punk“ betitelte Zusammenstellung der Klassiker in Neuaufnahmen, wodurch das Songmaterial wie aus einem Guss und glücklicherweise kein Stück überproduziert klingt. Letztere zog ich mir vorm Konzert noch mal rein, wodurch meine Vorfreude stieg. (Noch ein Geheimtipp für Freunde von No-Budget-Filmen: der Spielfilm „Jong’r“ mit NORMAHL-Mitgliedern!) NORMAHL haben sich zwar beileibe auch in diesen Breitengraden nicht rar gemacht, aber irgendwie hatte es nie sollen sein. Entweder gab’s Terminüberschneidungen oder, so meine ich mich zu erinnern, hatte ich damals schlicht keine Kohle übrig, denn in den ganz kleinen Underground-Clubs, die ich irgendwann bevorzugt aufsuchte, spielten sie eher nicht. Bei den Alben ab den 2000ern bin ich dann doch musikalisch auch weitestgehend raus, weshalb mich die Tourneen dazu seinerzeit nicht so reizten. Es musste also erst der November 2022 kommen, damit ich diese Band erstmals livesehen würde.

An diesem Samstag sollte ich mein letztes Konzertticket aus der pandemiebedingten Shutdown-Zeit einlösen. Dieses kleine Indoor-Festival hatte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, wurde dann erfolglos auf 2021 verschoben und – leck mich fett! – fand nun ganz wirklich und ohne jede Covid-19-Auflage statt. Auf meinem VVK-Ticket von damals standen mit TROOPERS statt OXO 86 und EMSCHERKURVE 77 statt THE OFFENDERS noch ganz andere Bands, und gerade jene beiden mal wieder live zu sehen, wäre schön gewesen. Andererseits hielt es manch Beobachter seit jeher für eher unwahrscheinlich, dass die TROOPERS sich tatsächlich würden aufraffen können, und insgeheim war’s mir ehrlich gesagt so’n bischn egal, denn Hauptgrund meines Erscheinens waren – ohne Flachs – NORMAHL. Die Schwaben waren eine der ersten Punkbands, die ich als Kiddie gehört hatte, nicht wenige Songs der bereits Ende der 1970er gegründeten Band sind mir in Fleisch und Blut übergegangen. Mir ist klar, dass die auch einigen Stuss rausgehauen haben, vom unsäglichen Funpunk-Album bis hin zu Schlagerpunk… Neben den alten HC-Punk-Krachern konnte ich aber durchaus auch etwas mit der rockigeren, ein breitergefächertes Publikum ansprechenden Ausrichtung von Platten wie „Blumen im Müll“ oder „Auszeit“ (mit Abstrichen) anfangen. Wer sonst hat jemals so geil Reinhard Meys „Diplomatenjagd“ gecovert?! Am geilsten aber sind die Alben mit Best-of-Charakter: der ‘85er-Totalabriss „Live in Switzerland“ (quasi das Beste der Frühphase), der anarchosozialistische Politpunk pur und live auf der „Lebendig II – Ernst ist das Leben…“, auf der man einen nach dem anderen raushaut und auch ohne Aggrogesang oder sonderliche musikalische Brutalität unheimlich viel Druck und Energie erzeugt, sowie die „Das ist Punk“ betitelte Zusammenstellung der Klassiker in Neuaufnahmen, wodurch das Songmaterial wie aus einem Guss und glücklicherweise kein Stück überproduziert klingt. Letztere zog ich mir vorm Konzert noch mal rein, wodurch meine Vorfreude stieg. (Noch ein Geheimtipp für Freunde von No-Budget-Filmen: der Spielfilm „Jong’r“ mit NORMAHL-Mitgliedern!) NORMAHL haben sich zwar beileibe auch in diesen Breitengraden nicht rar gemacht, aber irgendwie hatte es nie sollen sein. Entweder gab’s Terminüberschneidungen oder, so meine ich mich zu erinnern, hatte ich damals schlicht keine Kohle übrig, denn in den ganz kleinen Underground-Clubs, die ich irgendwann bevorzugt aufsuchte, spielten sie eher nicht. Bei den Alben ab den 2000ern bin ich dann doch musikalisch auch weitestgehend raus, weshalb mich die Tourneen dazu seinerzeit nicht so reizten. Es musste also erst der November 2022 kommen, damit ich diese Band erstmals livesehen würde.

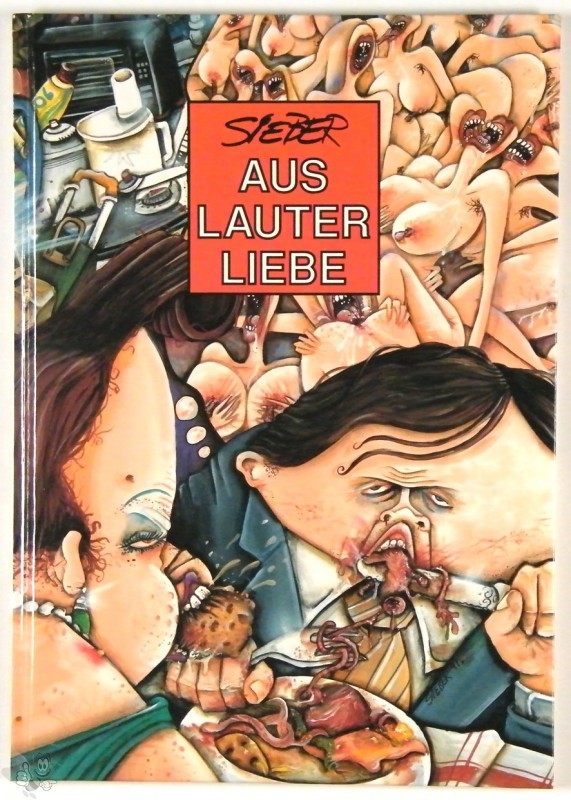

Der Berliner Illustrator, Comiczeichner und Maler Guido Sieber debütierte mit seinem ersten Comicalbum „Aus lauter Liebe“ innerhalb der Thurner „Edition Kunst der Comics“, wo es im Jahre 1991 als großformatiger, rund 60-seitiger Hardcover-Band erschien.

Der Berliner Illustrator, Comiczeichner und Maler Guido Sieber debütierte mit seinem ersten Comicalbum „Aus lauter Liebe“ innerhalb der Thurner „Edition Kunst der Comics“, wo es im Jahre 1991 als großformatiger, rund 60-seitiger Hardcover-Band erschien. Dieses warum auch immer als „MTV Headbangers Ball“-Tour angekündigte Thrash-Paket war offenbar bereits seit ca. zwei Jahren angekündigt, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. Trotzdem hatte ich erst relativ kurzfristig überhaupt davon Wind bekommen und nicht zuletzt, da ich donnerstags eigentlich mit meiner eigenen Trümmercombo probe, stellte mich der Termin vor Probleme. Andererseits hätte ich vor noch nicht allzu langer Zeit nie geglaubt, mal die Gelegenheit zu bekommen, Bands wie WHIPLASH oder VIO-LENCE livesehen zu können. Headliner VIO-LENCE schaffen es mit dieser Tour erstmals überhaupt nach Europa, die Briten XENTRIX seien seit 1992 nicht mehr auf dem europäischen Festland gewesen, WHIPLASH aus New York seit 1996 nicht mehr, wie ich im Deaf-Forever-Forum las. Kurzentschlossen fuhr ich an jenem Tage also direkt aus dem Büro nach Billstedt und verfolgte eine Ein-Bier-pro-Band-plus-Pre-und-Aftershow-Pils-Strategie, die sicherstellte, dass ich’s Freitag auch wieder rechtzeitig und unzerschossen zum Brötchengeber schaffen würde.

Dieses warum auch immer als „MTV Headbangers Ball“-Tour angekündigte Thrash-Paket war offenbar bereits seit ca. zwei Jahren angekündigt, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. Trotzdem hatte ich erst relativ kurzfristig überhaupt davon Wind bekommen und nicht zuletzt, da ich donnerstags eigentlich mit meiner eigenen Trümmercombo probe, stellte mich der Termin vor Probleme. Andererseits hätte ich vor noch nicht allzu langer Zeit nie geglaubt, mal die Gelegenheit zu bekommen, Bands wie WHIPLASH oder VIO-LENCE livesehen zu können. Headliner VIO-LENCE schaffen es mit dieser Tour erstmals überhaupt nach Europa, die Briten XENTRIX seien seit 1992 nicht mehr auf dem europäischen Festland gewesen, WHIPLASH aus New York seit 1996 nicht mehr, wie ich im Deaf-Forever-Forum las. Kurzentschlossen fuhr ich an jenem Tage also direkt aus dem Büro nach Billstedt und verfolgte eine Ein-Bier-pro-Band-plus-Pre-und-Aftershow-Pils-Strategie, die sicherstellte, dass ich’s Freitag auch wieder rechtzeitig und unzerschossen zum Brötchengeber schaffen würde.

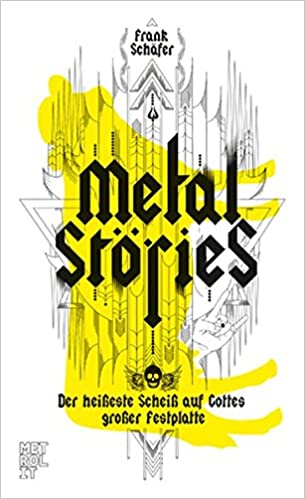

Wer diese Rubrik hier mehr oder weniger regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass ich viel von Frank Schäfer lese, jenem Braunschweiger Dr. phil., der regelmäßig Bücher über seine Hardrock- und Metal-Leidenschaft veröffentlicht, für Musikmagazine schreibt und zudem ein ausgewiesener Literaturexperte ist, der auch gern autobiographische Romane verfasst und einst bei Salem’s Law Gitarre spielte. Der Ursprung meines Interesses liegt in seinen „Metal Störies“ begründet, die im Jahre 2013 im Berliner Metrolit-Verlag erschienen. Ich war seinerzeit über eine Kurzkritik im Rock Hard gestolpert, hatte mir das rund 150 Seiten umfassende Buch im festen Einband schenken lassen und war nach der Lektüre derart angetan, dass ich mir zahlreiche seiner vorausgegangenen Werke zu Gemüte führte. Chronologisch bin ich jetzt quasi wieder im Jahre 2013 angelangt. Da ich seinerzeit noch kein Lesetagebuch führte, las ich die „Metal Störies“ einfach noch mal, um nun endlich auch zu ihnen etwas schreiben zu können.

Wer diese Rubrik hier mehr oder weniger regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass ich viel von Frank Schäfer lese, jenem Braunschweiger Dr. phil., der regelmäßig Bücher über seine Hardrock- und Metal-Leidenschaft veröffentlicht, für Musikmagazine schreibt und zudem ein ausgewiesener Literaturexperte ist, der auch gern autobiographische Romane verfasst und einst bei Salem’s Law Gitarre spielte. Der Ursprung meines Interesses liegt in seinen „Metal Störies“ begründet, die im Jahre 2013 im Berliner Metrolit-Verlag erschienen. Ich war seinerzeit über eine Kurzkritik im Rock Hard gestolpert, hatte mir das rund 150 Seiten umfassende Buch im festen Einband schenken lassen und war nach der Lektüre derart angetan, dass ich mir zahlreiche seiner vorausgegangenen Werke zu Gemüte führte. Chronologisch bin ich jetzt quasi wieder im Jahre 2013 angelangt. Da ich seinerzeit noch kein Lesetagebuch führte, las ich die „Metal Störies“ einfach noch mal, um nun endlich auch zu ihnen etwas schreiben zu können. Kürzlich hatte ja ein

Kürzlich hatte ja ein

Mit KIM WILDE verbinde ich allem voran natürlich das fantastische, selbstbetitelte Debütalbum aus dem Jahre 1981 mit seinen unverwüstlichen New-Wave-Hits, gefolgt vom sehr angenehmen Pop-Album „Close“, das gerade chartete, als ich mich so richtig für Musik zu interessieren begann. „You Came“ war auf meinem allerersten selbstzusammengestellten Mix-Tape, „Never Trust A Stranger“ auf einem der nächsten. Das zweite Album „Select“ (1982) schlug mit mehreren Songs noch in eine ähnliche Kerbe wie das Debüt, bevor sich die Britin stärker in Richtung Pop orientierte. Nach „Closer“ verlor ich ihre Karriere aus den Augen, die sie Mitte der 1990ern beendete, um Fernsehgärtnerin zu werden. Rund zehn Jahre später gelang ihr mit u.a. mit Hilfe NENAs ein Comeback.

Mit KIM WILDE verbinde ich allem voran natürlich das fantastische, selbstbetitelte Debütalbum aus dem Jahre 1981 mit seinen unverwüstlichen New-Wave-Hits, gefolgt vom sehr angenehmen Pop-Album „Close“, das gerade chartete, als ich mich so richtig für Musik zu interessieren begann. „You Came“ war auf meinem allerersten selbstzusammengestellten Mix-Tape, „Never Trust A Stranger“ auf einem der nächsten. Das zweite Album „Select“ (1982) schlug mit mehreren Songs noch in eine ähnliche Kerbe wie das Debüt, bevor sich die Britin stärker in Richtung Pop orientierte. Nach „Closer“ verlor ich ihre Karriere aus den Augen, die sie Mitte der 1990ern beendete, um Fernsehgärtnerin zu werden. Rund zehn Jahre später gelang ihr mit u.a. mit Hilfe NENAs ein Comeback. „Schindel-Schwinger: Kampf um Flohheim“ war eine von 1975 bis 1977 im Illu-Press-Verlag in Form rund 50-seitiger großformatiger Softcover-Alben erschienene Comicreihe aus der Feder Peter Schulz‘ und Michael Rybas. Die auf drei Seiten umrissene Rahmenhandlung dieser vollfarbigen Anarcho-Funnys bilden die verzweifelten Versuche Gottes, seine „Proben“, Prototypen von Geschöpfen, die es eigentlich nicht bis zur Schöpfung geschafft haben, wieder einzufangen, nachdem er diesen irren Kreuzungen aus Merkmalen verschiedenster Tiere mit den Attitüden unterschiedlichster Menschen versehentlich Leben eingehaucht und sie entkommen lassen hat. Am Tullamore-Fluss haben sie die Stadt Flohheim gegründet, wo sie aber nicht in Frieden leben können, weil Gott sowohl Petrus als Luzifer auf sie gehetzt hat. Wer sie einfängt und ihm wiederbringt, soll später einmal die Erde beherrschen dürfen. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner Flohheims wissen sich zu wehren.

„Schindel-Schwinger: Kampf um Flohheim“ war eine von 1975 bis 1977 im Illu-Press-Verlag in Form rund 50-seitiger großformatiger Softcover-Alben erschienene Comicreihe aus der Feder Peter Schulz‘ und Michael Rybas. Die auf drei Seiten umrissene Rahmenhandlung dieser vollfarbigen Anarcho-Funnys bilden die verzweifelten Versuche Gottes, seine „Proben“, Prototypen von Geschöpfen, die es eigentlich nicht bis zur Schöpfung geschafft haben, wieder einzufangen, nachdem er diesen irren Kreuzungen aus Merkmalen verschiedenster Tiere mit den Attitüden unterschiedlichster Menschen versehentlich Leben eingehaucht und sie entkommen lassen hat. Am Tullamore-Fluss haben sie die Stadt Flohheim gegründet, wo sie aber nicht in Frieden leben können, weil Gott sowohl Petrus als Luzifer auf sie gehetzt hat. Wer sie einfängt und ihm wiederbringt, soll später einmal die Erde beherrschen dürfen. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner Flohheims wissen sich zu wehren.