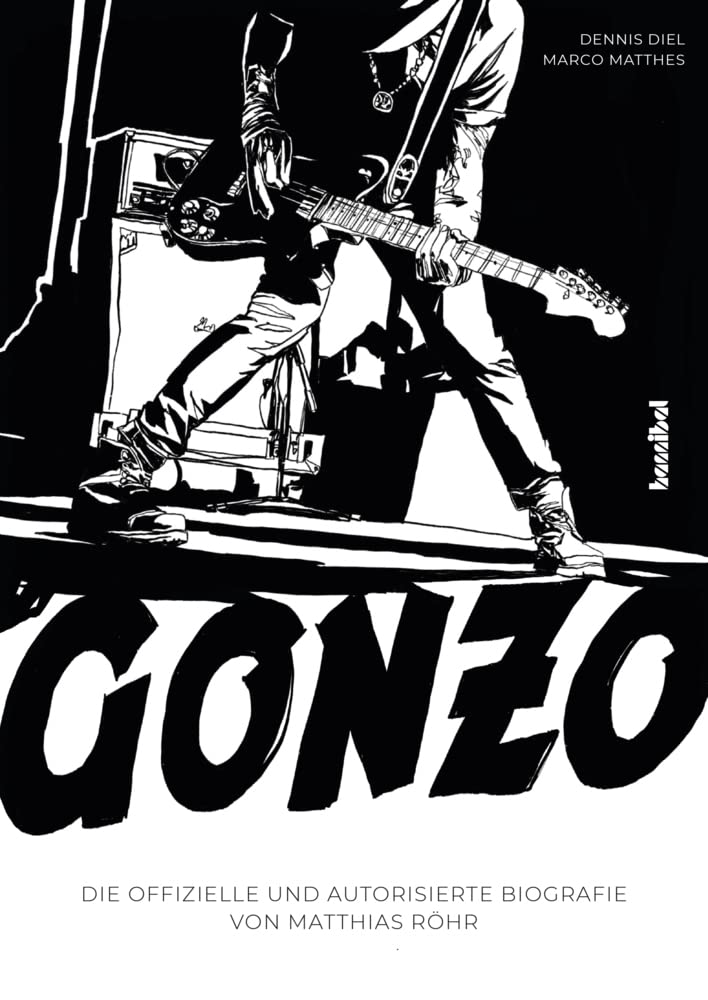

Die knapp 400 Seiten umfassende Biografie des Gitarristen Matthias „Gonzo“ Röhr erschien als Paperback im Jahre 2019 im Hannibal-Verlag. Gonzo schrieb nicht selbst, sondern stand Dennis Diel und Marco Matthes Rede und Antwort, die aufmerksam zuhörten, mitschrieben und das Ergebnis anschließend von Gonzo autorisieren ließen. Es ist die erste Buchveröffentlichung der beiden.

Die knapp 400 Seiten umfassende Biografie des Gitarristen Matthias „Gonzo“ Röhr erschien als Paperback im Jahre 2019 im Hannibal-Verlag. Gonzo schrieb nicht selbst, sondern stand Dennis Diel und Marco Matthes Rede und Antwort, die aufmerksam zuhörten, mitschrieben und das Ergebnis anschließend von Gonzo autorisieren ließen. Es ist die erste Buchveröffentlichung der beiden.

Auch auf die Gefahr hin, den einen oder anderen zu überraschen: Ich halte große Stücke auf Gonzos Gitarrenspiel; er war derjenige, der in den rauen, chaotischen und nicht immer wohlüberlegten Anfangszeiten (um es vorsichtig auszudrücken…) der bis heute nicht unumstrittenen Band Böhse Onkelz den Unterschied machte und sich feine Melodien aus dem Ärmel schüttelte, wo der Rest der hiesigen Konkurrenz noch eher schrubbte und schrammelte. Seither hat er sich immer weiterentwickelt, über Metal-Riffs und Soli hin zu einem eigenständigen Hardrock-Stil, der zahlreiche internationale Einflüsse aufgreift und verarbeitet.

Im von Gonzo geschriebenen Vorwort des in achtzehn Kapitel aufgeteilten Buchs fragt er allen Ernstes, ob es tatsächlich genügend zu erzählen gebe. Das ist entweder ein Understatement-Versuch oder aber ein Indiz für meine Theorie, dass den Onkelz bis auf Stephan ihre Bedeutung für so viele Fans gar nicht vollumfänglich bewusst ist. Im anschließenden Prolog reißt Diel, ausgehend von der Beschreibung eines Moments während eines Konzert auf Schalke, kurz seine eigene Entdeckung der Band an und skizziert, nicht frei von Pathos, eben jene Bedeutung derselben, verteilt Medien-, System- und Gesellschaftsschelte und stimmt auf den Inhalt ein.

Jedes Kapitel beginnt mit einer ganzseitigen Schwarzweiß-Illustration, wobei Gonzo (oder einer der Autoren?) gleich im ersten dem Gerücht anheimfällt, beim Bandnamen Kiss handle es sich um eine Abkürzung von „Knight in Satan’s Service“. Laut Kiss-Bandmitgliedern sei dies völliger Unfug, der im US-Bible-Belt kolportiert worden sei und sich anschließend weiterverbreitet habe. Aber das nur am Rande. Man erfährt von Gonzos ersten musikalischen Schritten mit den Bands Headliner und Sinner – und wie er wirklich zu seinem Spitznamen kam. Headliner-Bandkollege Norbert kommt ebenso zu Wort wie Gonzos jüngerer Bruder Martin. Musikalisch war Gonzo seinerzeit noch sehr ‘60er-Jahre-sozialisiert, wurde dann aber vom Virus der nach Deutschland schwappenden Punk-Welle infiziert. Ein einschneidendes Erlebnis war der folgenschwere Umzug mit seiner Familie aus einer Mittelstandsgegen in die Frankfurter Bonames-Ghettos. Sein jüngerer Bruder Karsten wurde dort depressiv und drogenabhängig. Die Böhsen Onkelz lernte er als Gast bei deren ersten Gig im Bockenheimer Jugendzentrum kennen – und gründete daraufhin erst einmal seine eigene Band Antikörper.

Bald jedoch folgten der Einstieg bei den damals noch völlig dilettantischen Onkelz und nicht lange darauf die Metamorphose vom Punkrocker zum Skinhead, der nächsten Jugendsubkultur, die von England aus Deutschland erreichte. Unabhängig davon stets allgegenwärtig: die Gewalt. Gonzo behauptete sich auf hartem Pflaster. Während des Wehrdienstes wurde er Matrose bei der Marine. Interessantes Detail: Der damals für die Subkultur so wichtige Song „Stolz“ wurde von Gonzos englischer Freundin Michelle geschrieben und von Gonzo ins Deutsche übersetzt. Positive Einflüsse auf Gonzo hatten Trimmi, ein enger Vertrauter der Band, sowie seine spätere Ehefrau Verena, die ebenfalls zu Wort kommt. Die Onkelz landen beim Ein-Mann-Label „Metal Enterprises“ und kommen damit vom Regen in die Traufe. Ein schöner Diss gegen die Nazideppen-Band Kahlkopf darf dabei nicht fehlen. Seinen Horizont erweitert Gonzo auf einer fünfwöchigen USA-Reise mit Onkelz-Bandkopf Stephan und dessen Frau Pia im Frühjahr 1988.

Unschöne Kapitel sind Onkelz-Frontmann Kevins beginnende Drogenabhängigkeit und Trimmis Tod. Die Band wechselt erfolgreich zu Bellaphon und spielt für diese auch ihr erstes Livealbum „Live in Vienna“ ein. Köstlich sind dabei die Anekdoten aus Wien, davon hätte man gern mehr gelesen – generell hätte etwas mehr Humor dem Buch sicherlich nicht geschadet. Leider endet die Erzählung noch vorm Gig abrupt. Gonzo scheint dem Livealbum – meinem damaligen Einstieg ins Œuvre der Band – nicht sonderlich viel Bedeutung beizumessen. Zugegeben: Angesichts der Qualitätssteigerungen auf späteren Livezeugnissen kann man es ihm nicht verdenken. Meine Auffassung, dass die Band mehr als die Summe ihrer Teile ist, bestätigt er dafür indirekt. Mittlerweile schreiben wir Anfang der 1990er, weitere Stationen des Buchs sind – natürlich – die nächsten Alben, der Charterfolg, die Pressekonferenz mit Cohn-Bendit, die (Jahre zu spät kommenden) Vorwürfe aus Politik und Medien, die die Band zusammenschweißen, und leider auch die zunehmenden Probleme mit Kevin. Erfreulicher als diese: Die Virgin-Phase, die Hochzeit und der Nachwuchs. Und Platz 1 sowie Gold binnen 48 Stunden für das Album „Viva los tioz“.

Da findet sich wieder ein interessantes nerdiges Detail: Mit dem Mix der „Terpentin“-Single ist er unzufrieden. Nicht klar wird, ob dies das ganze Album betrifft – vermutlich ja, der Mix ist schließlich identisch, nur das Mastering evtl. nicht, oder? Die Band hat es jedenfalls endgültig geschafft und zieht kollektiv nach Dublin um, spielt Open Airs mit ihren Vorbildern Rose Tattoo und schreitet zu den Aufnahmen zum „bösen Märchen“. Nach Jahren voller Ablehnung kommt es doch noch zu einer Zusammenarbeit mit MTV, was sich als Fehler entpuppt. Kevin baut seinen ersten schweren, folgenreichen Autounfall, auf Ibiza nimmt man den Gegenpol zum „bösen Märchen“, das sommerliche „Dopamin“, auf, Kevin jedoch schwächelt auf der Tour 2002 zunehmend. Er begibt sich in Entzug und Therapie, aber der Gig im Vorprogramm der Rolling Stones war zu viel für ihn – er vermasselt ihn. Ibiza hingegen hat Gonzo so gut gefallen, dass er dorthin mit seiner Familie umzieht.

Mittlerweile ist der Wälzer verdammt interessant geworden, zumal man sich nun in einem Zeitraum befindet, der von Edmund Hartschs offizieller Band-Biographie „Danke für nichts“ aufgrund ihres Erscheinungsdatums nicht mehr abgedeckt wird. Teils sehr schwierige Themen wie der Entschluss, die Band aufzulösen, werden beackert, sowie das Abschiedsalbum „Adios“ und die zugehörige Tour; Details des Streits zwischen Gonzo und Stephan, zweier starrköpfiger Alphatiere, kommen ans Licht, und Gonzo zweifelt, ob es richtig war, mit der Auflösung eine solch endgültige Entscheidung getroffen zu haben. Mit dem zweitägigen Abschiedsfestival auf dem Lausitzring lässt man’s aber noch mal richtig krachen. Nach dem Split war sogar ein Bandprojekt zusammen mit Kevin und internationalen Musikern geplant, das Kevin aber letztlich absagte.

Weitere Veränderungen im Hause Röhr standen an: Grundstückskauf und Hausbau in Uruguay (!) und die Arbeit am Weltmusik(!)-Soloalbum. Schön, hier seine Begeisterung nachlesen zu können – über die Arbeit mit renommierten internationalen Musikern und die völlige musikalische Freiheit nach Abstreifen des Onkelz-Korsetts. Es folgt die erste Solotour durch Deutschland, bei der man wesentlich kleinere Brötchen backt, und auf seinem zweitem Soloalbum übernimmt er anstelle Charly Huhns gar den Gesang. Mit dem dritten Album leitet er mehr oder weniger überraschend die Rückkehr zum Deutschrock ein, auch die seit dem Onkelz-Split von der Musikindustrie hofierten Kopisten blieben ihm nicht verborgen…

Beispielsweise die Italiener Frei.Wild. Wären gern Deutsche, sind nicht mal Österreicher und nerven trotzdem mit idiotischen nationalistischen Texten über ihr verficktes privilegiertes Südtirol. Insbesondere deren Sänger wanzt sich in der Onkelz-losen Zeit wohl arg an Gonzo heran; dessen Aufdringlichkeit lässt sich zumindest gut zwischen den Zeilen herauslesen. Gonzo freundet sich mit ihm an und arbeitet tatsächlich mit ihm zusammen, was mich damals ziemlich angekotzt hat. Sicher, Gonzo kennt ihn persönlich, ich nicht, aber sein Umgang mit Philipp Burger und Frei.Wild wirkt auf mich sehr naiv und die Band wie ein Versuch, auszutesten, was man Deutschrock-Fans eigentlich so alles vorsetzen kann. All ihre Widersprüche muss man nicht verstehen und auch nicht gutheißen, dass ein Gonzo sich zu Burger herabließ. Zumindest bringt dieses Buch ein wenig Licht in jenes Kapitel und erläutert Hinter- und Beweggründe.

Auf seinem ersten deutschsprachigen Soloalbum war Gonzo noch mit seinem Gesang unzufrieden (ich ebenfalls, gelinde gesagt), das zweite schrieb er zusammen mit Burger. Bei der Buchlektüre ist mein Eindruck, dass so wie Frei.Wild das Methadon für manch Onkelz-Fan war, Burger Gonzos Songwriting-Substitut für Stephan Weidner war. Beruhigend bei alldem:

„Es gab zwar Überschneidungen zwischen Südtirol und Frankfurt, besonders der Umgang mit den Künstlern durch die (mediale) Öffentlichkeit war, aus der Ferne betrachtet, ähnlich. Dennoch, mindestens so deutlich wie die Parallelen schrien einen die Unterschiede zwischen beiden Bands förmlich an.

Dass die Onkelz jeglichen Patriotismus ab 1985 abgelegt hatten, war sicherlich der offensichtlichste. Aber auch, dass sich Matthias, Stephan, Kevin und Pe [die Onkelz – Anm. Günni] nicht als konservative Menschen sahen, die konservative Werte vertraten.

Es gab innerhalb der Onkelz zwar mitunter abweichende Meinungen zu bestimmten politischen Themen, und der eine mochte und konnte sich mehr mit seinen kulturellen und nationalen Wurzeln identifizieren als der andere, aber ihr generelles Weltbild war ein progressives und weltoffenes.“ (S. 348)

Gonzo ist mittlerweile zurück nach Deutschland gezogen, wo der sog. Deutschrock boomt, an dem in diesem Buch immer mal wieder Kritik laut wird. Zum Beispiel:

„Fragwürdige Rumpeltruppen, die das ,Deutsch‘ vor dem ,Rock‘ tatsächlich zu ernst nahmen, wurden über soziale Netzwerke immer größer. Dass deren musikalische und textliche Qualität nicht proportional zu ihrer Popularität mitwuchs, verstand sich von selbst.“ (S. 349)

Nicht nur deshalb scheint es logisch, dass die Band letztlich doch wieder zusammenkommt. Minutiös schildert Gonzo das Zustandekommen der Reunion, seinen Umgang mit Pes initiativer E-Mail und was er dabei fühlte, welche Überlegungen er anstrengte. Er lässt die Leserinnen und Leser an der Planung, bei der die Band das Publikumsinteresse zunächst vollends unterschätzt, ebenso teilhaben wie am Siegeszug mit den gigantischen Open-Air-Festivals, spricht hinsichtlich des Orchester-Klassik-Projekts mit anschließender Tour durch die Orchestersäle von einer weiteren Traumerfüllung und beschreibt die Entstehung des Reunion-Albums „Memento“ sowie die zugehörige Tour, gefolgt von den eigenen „Matapaloz“-Festivals und Stadionauftritten. Das Buch schließt mit der Band auf dem Zenit ihres Erfolgs.

Ich habe jetzt doch sehr ausführlich den Inhalt wiedergegeben (vielmehr grob umrissen, u.a. um später möglichst rasch ohne Griff ins Regal nachvollziehen zu können, was das Buch enthält und mir zumindest erwähnenswert erscheint), komme nun aber zum Fazit. Zunächst einmal das leidige Thema Rechtschreibung, Fehler und Lektorat, erfahrungsgemäß bei Büchern aus kleinen Verlagen oder auch schlicht bei jungen oder unerfahreneren Autoren manchmal so’ne Sache. Achtung also, jetzt folgt der Klugscheißmodus: Das Kleidungsstück heißt Parka, nicht Parker, Assis sind Assistenten, Asoziale hingegen kürzt man „Asis“ ab (zugegeben: sehr verbreiteter Fehler), die Naziterror-Band hieß Skrewdriver (mit k, nicht mit c) und das ‘83er-Demotape war das dritte (es sei denn, die dilettantischen Proberaummitschnitte aus dem ersten Tape werden nicht mehr mitgezählt). Klugscheißmodus aus. Mehr habe ich – bis auf die Kiss-Falschinfo (s.o.) – nicht gefunden. Nicht nur in dieser Hinsicht geht der Daumen hoch, denn die Schwarte ist auch stilistisch wirklich gut geschrieben; das Team um dieses Buch verstand sein Handwerk. Auch die sich über einige Seiten in der Buchmitte erstreckende Fotostrecke ist gelungen, bietet sie doch viel exklusives Bildmaterial.

Kern des Buchs ist natürlich sein Textinhalt. Aus diesem hätte ich gern mehr darüber erfahren, weshalb ausgerechnet die Frankfurter Punkszene im Vergleich zu anderen Städten eine Weile derart anfällig für die Indoktrination von Rechtsaußen war. Dies bleibt auch hier weitestgehend unbeantwortet. Gonzo bestätigt das Bild eines echtes Musiknerds und nennt beispielsweise Fleetwood Macs „Rumours“ als eines seiner Lieblingsalben (was den einen oder anderen überraschen dürfte). Erfreulich ist der offene Umgang mit falschen Entscheidungen und Fehlern. Die Autoren lässt er unabhängig davon gern auch mal über sich schreiben, was für ein toller und integrer Typ er sei, was er selbst wohl kaum so hätte schreiben können, ohne völlig eingebildet zu wirken. Sonderlich intim wird’s nicht, wozu auch passt, dass das Buch stets – außer bei Zitaten – in dritter Person geschrieben ist. Wichtig war ihm offenbar die Selbstdarstellung als Hasser aufgezwungener political correctness und mahnender Zeigefinger in der Musik, der rebellischen, sich mit Politik und ihren Folgen auseinandersetzenden Songtexten aber überhaupt nicht abgeneigt ist, dem bei Gruppenzwang und von außen an ihn herangetragenen Forderungen aber übel wird. So weit, so nachvollziehbar und rock’n’roll. Letztlich ist’s mir aber zu viel der Unpolitisch-Litanei – denn, mal ehrlich: Wer, wenn nicht Links, tritt denn bitte wirklich nach oben statt nach unten?

Die Stirn runzeln dürfte die Leserschaft vielleicht auch angesichts der heftigen Absage an die Musikindustrie, derer Gonzo und seine Band selbst ein millionenschwerer Teil sind. Dazu muss man wissen, dass das letzte Label die Virgin war und die Band seither komplett auf eigenen Beinen steht, wenn man so will also die größte Indie-Band Deutschlands ist. Dass das Tuch zwischen Gonzo und Stephan derart zerrissen war, war mir vor der Lektüre nicht bewusst. Der Anlass – ein Artikel im Fanclub-Magazin – scheint etwas eskaliert zu haben, dessen Ursache vermutlich in den Egos jener beiden Alphamännchen zu suchen ist. Dieses Buch bringt Licht ins Dunkel, ohne es vollständig auszuleuchten. Die „Onkelz wie wir…“-Neuaufnahme erwähnt Gonzo mit keiner Silbe, sie fiel wohl noch in die Phase der völligen Funkstille. Ob und wenn ja, wie man tatsächlich ohne jeden persönlichen Kontakt zueinander daran gearbeitet hat, wäre interessant gewesen.

All dies ändert nichts daran, dass es sich um ein lesenswertes Buch handelt. Man muss kein Fan Gonzos oder der Onkelz sein, ein gewisses Interesse sollte ausreichen. Wer als Anhängerin oder Anhänger der Immer-schon-gewusst- oder der Verschwörungstheorienfraktion erwartet, hier nun endlich unumstößliche Belege für die politische Rechtsauslegung Gonzos und der ganzen Band zu finden, wird ebenso wenig fündig wie der/die Romantiker(in), der/die vielleicht gehofft hatte, hier aus jedem Kapitel subkulturelle, antikapitalistische Ideale tropfen zu sehen. Stattdessen ist Gonzo wie so viele große Musiker, die gut von ihrer Musik leben können, einerseits auffallend „normal“ und im Alltag vermutlich gedanklich in erster Linie mit seiner Familie beschäftigt oder auch damit, in welchem Winkel der Erde man vielleicht ein neues Grundstück oder ein neues Haus erwerben sollte, andererseits – und das ist das Schöne – noch immer leidenschaftlich mit den kreativen Prozessen der Erschaffung neuer, den eigenen Ansprüchen gerecht werdender Musik beschäftigt. Nicht zuletzt: Keine Alkohol- oder Drogenabhängigkeiten, stattdessen – neben einer unvergleichlichen künstlerischen Karriere – eine intakte Familie mit Kindern. Das gelingt längst nicht jedem, schon gar nicht denjenigen, die aus dieser Szene kommen, und bekanntermaßen ja auch nicht jedem seiner Bandkollegen. Chapeau, Gonzo!

Weiß man aber wie ich mit den Solo- und den Band-Alben seit der Reunion nicht mehr so viel anzufangen, ist man dem ganzen Onkelz-Zirkus vielleicht auch schon länger entwachsen, stürzt man sich sicherlich nicht gleich wie ein Fanboy auf das Buch, sondern wartet, bis es, ähm, gut abgehangen ist. Und wenn man partout keine Zeit für seine Rezension findet, kann es zusätzlich eine gefühlte Ewigkeit dauern, bis diese endlich fertig ist. Dafür fällt sie dann eben etwas länger aus. Wer’s kürzer und vorurteilsbeladener mag, kann ja auf die Kritik im Ox zurückgreifen…

Dieses Konzert kam für mich genau zur rechten Zeit, denn gerade nach all den schlechten politischen Nachrichten in letzter Zeit stand mir (ungeachtet der

Dieses Konzert kam für mich genau zur rechten Zeit, denn gerade nach all den schlechten politischen Nachrichten in letzter Zeit stand mir (ungeachtet der

„Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“, kurz: BStU, von 2011 bis zum Schluss in Person: Roland Jahn, hat zahlreiche Publikationen zum Thema Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR herausgegeben – einige entgeltlich, andere gratis. Zu den Gratispublikationen, derer ich bereits zwei durchgesehen (und hier besprochen) habe, zählt auch dieser rund 110-seitige, großformatige Softcover-Band aus dem Jahre 2016, in dem wie gewohnt Originalauszüge aus MfS-Akten auf Hochglanzpapier nachgedruckt sind.

„Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“, kurz: BStU, von 2011 bis zum Schluss in Person: Roland Jahn, hat zahlreiche Publikationen zum Thema Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR herausgegeben – einige entgeltlich, andere gratis. Zu den Gratispublikationen, derer ich bereits zwei durchgesehen (und hier besprochen) habe, zählt auch dieser rund 110-seitige, großformatige Softcover-Band aus dem Jahre 2016, in dem wie gewohnt Originalauszüge aus MfS-Akten auf Hochglanzpapier nachgedruckt sind.